|

|||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||

|

Alejandro Magno es una de las grandes figuras históricas de la Antigüedad clásica. Rey de Macedonia, señor de Grecia y conquistador de Asia. Discípulo del filósofo Aristóteles y unificador de Oriente y Occidente. Hombre, héroe y dios. A menudo el personaje resulta complejo, ambiguo e incluso contradictorio, y ya desde antiguo a la imagen positiva del conquistador del mundo siempre en busca de nuevos horizontes se opone la negativa del tirano oriental que se conduce despóticamente con sus compañeros macedonios. Con todo, Alejandro fue adoptado a lo largo de la Historia como modelo por políticos, generales y monarcas, desde Julio César, Augusto e incluso Calígula -todos los cuales visitaron su tumba en Alejandría- entre los emperadores romanos, hasta Napoleón. Con el presente estudio pretendemos analizar las diferentes aproximaciones que desde el ámbito de la literatura infantil y juvenil se han realizado desde finales del siglo XX y durante estos primeros años del XXI. Para ello partiremos de un examen de la reciente proliferación de publicaciones y ediciones audiovisuales relacionadas con la figura de Alejandro, entre las que seleccionaremos siete libros destinados al público infantil y juvenil. A continuación examinaremos los contenidos de dichos libros a la luz de las informaciones históricas proporcionadas por las fuentes literarias clásicas para de este modo comprobar el grado de proximidad existente entre aquéllos y éstas. Finalmente intentaremos analizar las claves del discurso narrativo infantil desde los presupuestos del enfoque comunicativo repasando una serie de elementos referidos a los paratextos, la autoría y el destinatario en el marco proporcionado por nuestra selección hasta alcanzar una serie de conclusiones relativas a los logros y las limitaciones que en el plano didáctico muestran las obras objeto de examen.

I. LA IMAGEN ACTUAL DE ALEJANDRO MAGNO

Prescindiendo de lo que en el imaginario colectivo haya podido permanecer de las lecciones escolares, en la actualidad podemos acercarnos a su personalidad y sus hazañas por muy diferentes vías, ya sea a través de las fuentes históricas antiguas, de los estudios historiográficos posteriores, de la divulgación histórica, de la novela o incluso del cine. Resulta evidente que las dos primeras se limitan a un lector identificable casi exclusivamente con el especialista universitario, mientras que las dos últimas son las más accesibles para y preferidas por el público en general. De hecho, sin duda son la novela histórica y el cine los ámbitos a través de los cuales dicho público construye actualmente su propia imagen de Alejandro. No son ésas las herramientas más adecuadas para elaborar una imagen histórica del personaje y de su obra, dado el elevado componente de ficción que ambos incorporan en su intento por atraer el interés del lector y, en última instancia, por conseguir que éste adquiera el libro en la librería o la entrada en la taquilla. Sin embargo, han sido precisamente la novela histórica y el cine los que, desde el terreno de la ficción, han impulsado el interés del público en general por el tema y, en consecuencia, el crecimiento de un género concreto, la divulgación histórica, gracias al cual se ha producido una positiva aproximación entre las interpretaciones popular y erudita de la historia de Alejandro en la medida en que consigue ofrecer al lector los elementos más atractivos del relato de ficción sin por ello olvidar la historicidad del estudio científico.

1.1. Alejandro, hoy: historia, divulgación y ficción Repasando las publicaciones relacionadas con la figura de Alejandro que han aparecido en el mercado editorial desde el año 2001, podemos comprobar hasta qué punto durante estos primeros años del siglo XXI se han multiplicado las ediciones de todo tipo centradas en la figura del conquistador macedonio. En el ámbito científico y académico destacan en el plano internacional la aparición del Brill's Companion to Alexander the Great (Brill Academic Publishers, Leiden, 2003) como actualización sobre el tema, así como los estudios de Carol G. Thomas Alexander the Great in his World (Blackwell Publishers, Oxford, 2006), de Lorenzo Braccesi L'Alessandro occidentale. IlMacedone e Roma ("L'Erma" di Bretschneider, Roma, 2006) y del español Pedro Barceló Alexander der Große (WBG, Darmstadt, 2007). En España, Akal reeditó en 2005 su traducción de 1996 del clásico Alejandro Magno de A.B. Bosworth -el especialista que desde 1980 elabora el prestigioso comentario histórico de la Anábasis del historiador Arriano de Nicomedia editado en Oxford-, Fernando Olaguer-Feliú, catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense había publicado poco antes Alejandro Magno y el arte (Ediciones Encuentro, Madrid, 2000) y el especialista en Antigüedad clásica de la Universidad de Alcalá de Henares Francisco Javier Gómez Espelosín han hecho lo mismo con La leyenda de Alejandro Magno: mito, historiografía y propaganda (Universidad de Alcalá de Henares, Alcalá de Henares, 2007), sin duda la mejor aproximación al tema redactada en castellano y en la línea ya iniciada por este mismo autor junto a Antonio Guzmán Guerra con su Alejandro Magno, de la historia al mito (Alianza Editorial, Madrid, 1997). Fuera del ámbito histórico queda el libro Alejandro Magno y la gestión de empresas (Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid, 2004) de Antonio Ortega Parra, quien, como consejero del BBVA Bancomer (México), del BBVA Continental (Perú) y de la Banca Nazionale del Lavoro (Italia), interpreta la obra de Alejandro como un modelo en términos de gestión de equipos y dirección de empresas. Por otra parte encontramos un primer paso en el camino que discurre entre ese tipo de publicaciones académicas y la divulgación histórica, el género biográfico, y ello con mayor razón en la medida en que la vida y la obra de nuestro protagonista avanzan indisolublemente unidas. A las reconstrucciones ya clásicas de la trayectoria vital de Alejandro redactadas por los historiadores Johann Gustav Droysen, (Alexander der Große, 1833, recientemente publicado por Fondo de Cultura Económica, México, 2004), Ulrich Wilcken (Alexander der Große, Leipzig, 1931) y William W. Tarn (Alexander the Great, Cambridge, 1933) se sumaron a finales del siglo XX las ediciones originales -y las correspondientes traducciones a nuestra lengua- de la novelista Mary Renault (Alejandro Magno, Edhasa, Barcelona, 1991, reeditada en 2002 y publicada en edición de bolsillo en 2004; orig. The Nature of Alexander, 1975), de Paul Faure (Alejandro: vida y leyenda del hijo de los dioses, Edaf, Madrid, 1990; orig. Alexandre, 1985), de Roger Caratini (Alejandro Magno, Plaza & Janés, Barcelona, 2000; Alexandre le Grand, 1999) y del historiador Nicholas G. L. Hammond (Alejandro Magno. Rey, general y estadista, Alianza Editorial, Madrid, 1992; orig. Alexander the Great. King, Commander, and Statesman, 1981). Ya en el siglo XXI han sido publicadas las traducciones de otros dos estudios sobre el personaje originalmente publicadas en el siglo anterior, el primero del mismo Hammond ya citado (El genio de Alejandro Magno, Ediciones B, Barcelona, 2004; orig. The Genius of Alexander the Great, Duckworth, Londres, 1997) y un segundo de Robin Lane Fox (Alejandro Magno. Conquistador del mundo, Acantilado, Barcelona, 2007; orig. Alexander the Great, Londres, Allen Lane, 1973). Muy lejos de las casi mil páginas de este último quedan biografías más reducidas como las elaboradas por el especialista alemán Hans-Joachim Gehrke (Alejandro Magno, Acento, Madrid, 2001; orig. Alexander der Grosse, C.H. Beck Verlag, Munich, 2000) y por Charles E. Mercer (Breve historia de Alejandro Magno. Vida y hazañas del valiente y despiadado rey, el mejor estratega militar del mundo antiguo, Edicions Nowtilus S.L., Madrid, 2005; orig. The Way of Alexander the Great, Ibooks, Nueva York, 2004). Entre las traducciones más recientes resultan especialmente interesantes las biografías elaboradas por los especialistas en el mundo antiguo Claude Mossé, (Alejandro Magno. El destino de un mito, Espasa Calpe, Pozuelo de Alarcón, 2004; orig. Alexandre. La destinée d'un mythe, Payot-Rivages, París, 2001) y Paul Cartledge (Alejandro Magno. La búsqueda de un pasado desconocido, Ariel, Barcelona, 2008; orig. Alexander the Great. The hunt for a new past, Pan Books, Londres, 2004). Mención aparte merece una cuestión que muy recientemente ha sido objeto de especial atención: la localización de la tumba y del cadáver de Alejandro. Este tema es abordado por Andrew Chugg en The Lost Tomb of Alexander the Great (Periplus Publishing, Londres, 2004) y por el profesor de antropología del University College de Londres Nicholas J. Saunders en Alexander's tomb (Basic Books, Nueva York, 2006), traducido bajo el título Alejandro Magno. El destino final de un héroe (Planeta, Barcelona, 2007). Por lo que se refiere al ámbito de la ficción, se conocen más de treinta novelas históricas con Alejandro como protagonista. Es todavía reciente la traducción de una de las primeras publicadas: Alejandro: un retrato del lado humano de Alejandro Magno (El Aleph Editores, Barcelona, 2004; orig. Alexander, 1929), en la que Klaus Mann muestra a un protagonista humano e inseguro que persigue un sueño imposible. Pero la gran época de la novela histórica sobre Alejandro se sitúa en el último tercio del siglo XX. Por su rigor histórico y su minuciosidad, el clásico dentro de esta categoría lo proporciona la trilogía de la británica Mary Renault integrada por Fuego del paraíso (Grijalbo, Barcelona, 1974; orig. Fire from Heaven, 1969) sobre la infancia del personaje, El muchacho persa (Grijalbo, Barcelona, 1974; orig. The Persian Boy, 1972) sobre la conquista de Asia contemplada desde el punto de vista del amante persa de Alejandro, y Juegos funerarios (Edhasa, Barcelona, 1983; orig. Funeral Games, 1981) sobre las disputas de los sucesores de Alejandro tras su muerte. Paralelamente el autor francés Roger Peyrefitte escribió otra trilogía sobre la figura de Alejandro de la que se ha dicho que es una obra maestra de erudición (La jeunesse d'Alexandre, 1977; Les conquêtes d'Alexandre, 1979; y Alexandre le Grand, 1981). Durante la primera mitad de la década de 1990 aparecieron los originales y las traducciones de Alejandro, el unificador de Grecia (Barcelona, Edhasa, 1994; orig. 1992) y Alejandro el conquistador (Barcelona, Edhasa, 1995; orig. 1993), dos novelas del alemán Gisbert Haefs posteriormente unificadas en un solo volumen tituado Alejandro Magno. A finales de esa misma década apareció en el mercado una nueva trilogía, Aléxandros, del profesor y divulgador italiano Valerio Massimo Manfredi, compuesta por El hijo del sueño (Grijalbo-Mondadori, Barcelona, 1999: orig. Il figlio del sogno, 1998), Las arenas de Amón (ídem; orig. Le sabbie di Amon, 1998) y El confín del mundo (ídem; orig. Il confine del mondo, 1998), un best-seller de gran éxito de ventas cuyos tres volúmenes fueron reeditados en edición de bolsillo en 2003. Ya en el nuevo siglo han llegado a las librerías las obras de Steven Pressfield La conquista de Alejandro Magno (Grijalbo, Barcelona, 2005: orig. The Virtues of War, 2004) y La campaña afgana (Militaría, Barcelona, 2008; orig. The Afghan Campaign, 2006). Y también algunas novelas que abordan asimismo la figura de Alejandro, si bien desde nuevas perspectivas que se corresponden con las de personajes históricos próximos a su persona: su esposa bactriana en Roxana, el último amor de Alejandro Magno, de Joséphine Dedet (El Ateneo, Buenos Aires, 2005; orig. Roxane, l'Éblouisante, Nil Éditions, 2001), su madre Olimpíade en La reina de los cuatro nombres. Olimpia, madre de Alejandro Magno, del venezolano Juan Carlos Chirinos (Oberón, Madrid, 2005, autor asimismo de una aproximación a Alejandro para el público juvenil que no hemos podido consultar titulada Alejandro Magno. El vivo anhelo de conocer, Grupo Editorial Norma, Bogotá, 2005), e incluso su caballo Bucéfalo en la Vida de Alejandro, por Bucéfalo, del español Eloy M. Cebrián (Alfaguara, Madrid, 2005), precedida por el ciclo de este mismo autor integrado por Memorias de Bucéfalo. El reinado de Filipo y Memorias de Bucéfalo. La conquista de Asia (ambas editadas por la Diputación Provincial de Albacete, Albacete, 1998 y 2001 respectivamente). Estos dos últimos autores han sido los primeros que escriben en castellano novelas históricas sobre el tema de Alejandro, y a ellos se ha unido recientemente José Ángel Mañas con El secreto del oráculo (Destino, Barcelona, 2007), obra que se inicia con un Alejandro agonizante que recibe en su lecho de muerte la visita acusadora de viejos fantasmas. Y, finalmente, Javier Negrete, cuya obra Alejandro Magno y las águilas de Roma (Minotauro, Barcelona, 2007) plantea una ucronía acerca de qué hubiera pasado si Alejandro se hubiese restablecido de la enfermedad que le ocasionó la muerte en Babilonia en 323 a.C. y se hubiese lanzado a conquistar las tierras situadas al oeste de su imperio, una posibilidad cuyas consecuencias ya fueron planteadas por este profesor de Enseñanzas Medias y afamado autor de fantasía en su novela corta El mito de Er (mención especial como Premio UPC de Ciencia Ficción 2001 y premio Ignotus en 2003; Ediciones B, Barcelona, 2002). Si saltamos a otros formatos, durante ese mismo período estamos asistiendo a una multiplicación muy similar en el ámbito de las producciones audiovisuales sobre Alejandro. Por una parte, la producción cinematográfica Alejandro Magno (Alexander the Great, 2004, estrenada el 5 de enero de 2005), dirigida por Oliver Stone y protagonizada por Colin Farrell, actualmente ya editada en DVD y emitida en televisión. Se trata de la cuarta adaptación de la vida de Alejandro a la gran pantalla, después de las producciones hindúes Sikander (1941) y Sikander-e-Azam (1965) -ambas centradas en la campaña de la India y caracterizadas por un marcado sesgo nacionalista- y de la coproducción hispano-norteamericana Alejandro el Magno (Alexander the Great, 1956), dirigida por Robert Rossen y protagonizada por Richard Burton. Por otra, la producción documental realizada para televisión o editada directamente en formato DVD e incluso multimedia, ya sea centrada exclusivamente en la figura de Alejandro o bien tratándola en el marco de colecciones históricas o biográficas más amplias. Entre las editadas durante los cuatro últimos años pertenecen al primer grupo Alejandro, el genio de la guerra (CD-Rom para PC compatible con reproductor de DVD; Dolmen, Madrid, 2004), Alejandro Magno. El hombre y el mito (DVD; National Geographic Television & Film, 2004), Alejandro Magno. La verdadera historia (DVD; JRB, Madrid, 2005), La ruta de Alejandro Magno. Hacia el último horizonte y la última frontera (DVD; Gran Vía musical - Impulso Records, Madrid, 2005; producción de RTVE), La verdadera historia de Alejandro Magno (3 DVD; Llamentol - Track Media, Barcelona, 2006; emitido por Canal Historia) y La construcción de un imperio. La Grecia de Alejandro Magno (DVD; Divisa Home Vídeo, Valladolid, 2007; emitido por Canal Historia), mientras que se ubican en el segundo los capítulos correspondientes de Historia de la Humanidad, 3: El mundo clásico. Los espartanos. Los macedonios. Alejandro Magno (DVD; Planeta De Agostini, Barcelona, 2003, patrocinado por la UNESCO), Biografías Universales, 10: Alejandro Magno (DVD, Canal Enciclopedia, Pozuelo de Alarcón, 2007 [orig. norteamericano, 2006]) y Batallas que cambiaron el curso de la Historia, 3. Batalla de Gaugamela - Alejandro Magno (DVD, Universal Pictures Video, Madrid, 2007). Internet incluye asimismo numerosísimas páginas web que dedican su atención, desde muy diferentes perspectivas, a la figura del conquistador macedonio. En español puede realizarse una primera aproximación partiendo de la Wikipedia, pero resulta más completa la versión inglesa de la misma, con enlaces a Alexander the Great on the Web, a Pothos -el primer foro dedicado a Alejandro- y a la exhaustiva bibliografía elaborada por W. Heckel, profesor de Historia Antigua en la Universidad de Calgary. De igual modo podríamos repasar el reciente protagonismo de la figura de Alejandro en otros ámbitos, algunos de ellos tan sorprendentes a priori como el de la música, con canciones como Alexander the Great, del grupo británico de heavy metal Iron Maiden (compuesta por Steve Harris y editada en el álbum Somewhere in Time, EMI, 1986), y Alexandre, del cantautor brasileño Caetano Veloso (álbum Livro, Polygram, 1998), o el cómic, ya sea como protagonista como en el manga Alexandros del japonés Yoshikazu Yasuhiko (NHK Publishing, Tokio, 2003) o a través de alusiones como en Watchmen, de Alan Moore y Dave Gibbons (Norma Editorial, Barcelona, 2003; orig. DC Comics, Nueva York, 1986). Sin embargo, todo lo dicho nos permite con creces demostrar hasta qué punto la figura de Alejandro ha sido objeto de especial interés por parte de los diferentes géneros literarios y del mercado audiovisual durante los escasos años transcurridos de este nuevo siglo. Y también para entender cómo, paralelamente, ese mismo interés se ha extendido a diferentes elementos de consumo destinados a niños y jóvenes. Y no nos referimos a la presencia de Alejandro en (sub)productos destinados a esta franja de edad que aparecen promocionados insistentemente desde los medios de comunicación de masas como puedan ser una serie de televisión japonesa de dibujos animados -Alexander Senki, de Peter Chung (1999)- y diversos videojuegos -en particular Civilizaton IV (2005), en el que se subraya la acción civilizadora del macedonio, pero también Rise of Nations: Thrones and Patriots y Age of Empires, uno de los más conocidos y valorados por los alumnos de 1° de ESO-, sino en particular al ámbito de la literatura infantil y juvenil.

I.2. Alejandro en la literatura infantil y juvenil actual

Entre la literatura orientada al público infantil y juvenil que aborda la figura de Alejandro contamos en primer lugar con varias novelas históricas. La primera destinada a un público juvenil podría ser Alejandro el Grande, del autor griego Nikos Kazantzakis (Editorial Carlos Lohlé, Buenos Aires, 1983; orig. Atenas, 1940), que abarca desde la doma de Bucéfalo hasta la muerte del protagonista. Por lo que se refiere al marco cronológico de nuestro análisis, el ciclo Los misterios de Alejandro Magno, del inglés P.C. Doherty, se halla integrado por las novelas Alejandro Magno en la casa de la muerte (Edhasa, Barcelona, 2003; orig. The House of Death, 2001), El ateo (íd., ibíd., 2004; orig. The Godless Man, 2002) y Las puertas del infierno, (íd., ibíd., 2006; The Gates of Hell, 2003), y muestra a un Alejandro detective que investiga casos de asesinato acaecidos en su entorno más próximo durante su expedición por Asia. Y más reciente todavía es la versión destinada al público más joven que de su trilogía antes mencionada ha elaborado Valerio Massimo Manfredi bajo el título Aléxandros (Montena, Barcelona, 2007; orig. Il romanzo di Alessandro, 2005), publicada por Montena en tanto que espacio reservado por el grupo Random House Mondadori -al que dicha editorial pertenece- para el género de la literatura juvenil contemporánea. Una mención particular merece otro tipo de publicación sobre Alejandro destinada por vía indirecta al público juvenil como es la guía didáctica que sobre la película de Oliver Stone ha publicado Fernando Lillo Redonet, Guías didácticas de Alejandro Magno (2004) y El león de Esparta (1961) (Áurea, Madrid, 2005). El autor plantea cuestiones relativas al contenido de la película y sugiere actividades destinadas a relacionarlo con la información de las fuentes antiguas y modernas para así explicar aspectos históricos que la película tergiversa, todo ello en el marco de los temas tratados en el currículo de Cultura Clásica -mitología y religión, filosofía, consideración de la mujer, transmisión manuscrita, etc.-. Incluye una selección de lecturas -obras de autores clásicos, novelas históricas- direcciones de páginas web, una valoración de sendos documentales producidos por Discovery Channel (1996) y National Geographic (2004, ya mencionado supra) y una bibliografía básica sobre Alejandro, su época y el tratamiento cinematográfico del que ambos han sido objeto hasta la fecha. Aun cuando la película de Stone ha sido recomendada para mayores de 13 años y el libro de Lillo constituye una herramienta didáctica escrita por un docente y destinada a otros docentes para que éstos trabajen con sus alumnos, resulta de interés por cuanto el currículo escolar contempla el tratamiento de la figura de Alejandro como materia en 1° de ESO en la asignatura obligatoria Ciencias Sociales, Geografía e Historia y en 4° de ESO en la optativa Cultura Clásica. Precisamente el hecho de que el tema sea impartido obligatoriamente a todos los alumnos en 1° de ESO determina en buena medida la edad de los destinatarios de la literatura infantil y juvenil existente sobre Alejandro y, en consecuencia, la orientación de este subgénero hacia ese segmento de lectores por parte de los editores, dadas la utilidad didáctica que dicha literatura permite incorporar y la dificultad que para este alumnado supone el manejo directo de los textos clásicos. Por todo ello encontramos mas que justificado nuestro interés por el modo como la persona y las hazañas de Alejandro han sido tratadas literariamente en fechas recientes con vistas a su presentación específica ante un público infantil y juvenil. De hecho, resulta significativo constatar cómo, sin haber llevado a cabo una búsqueda exhaustiva, para la realización del presente análisis no hemos encontrado especiales dificultades en localizar y acceder a siete biografías de Alejandro destinadas a niños y jóvenes publicadas en su mayoría en fechas muy recientes (2007 [bis], 2006 y 2004, frente a 2000, 1996 y 1992). De todas ellas sólo una ha sido editada originalmente en España, mientras que el resto son traducciones de obras publicadas en francés y en inglés. Pero todas se enmarcan dentro de colecciones fundamentalmente de carácter biográfico -que repasan la vida de personajes como Aníbal, Cleopatra, Leonardo da Vinci, Marie Curie o Einstein- o de temática histórica o mitológica -junto a títulos como Un castillo en guerra, Aztecas o Los doce trabajos de Hércules-, esto es, dentro de formatos más o menos definidos por una determinada política editorial. Ordenadas de acuerdo con la mayor proximidad de su fecha de edición, las publicaciones seleccionadas son las siguientes: 2007: Phil ROBINS, Alejandro Magno y su gran fama, El Rompecabezas, Madrid (orig. Londres, 2005). Su publicación en la colección "Terriblemente Famosos" (orig. "Dead Famous") da idea del espíritu que anima esta divertidísima biografía para lectores de muy diversos niveles gracias a la práctica de un humor inteligente a través del detalle y de una permanente desmitificación a través de la ironía. Contrasta el tono desenfadado de la narración con la historicidad y abundancia de informaciones que proporciona un relato en tercera persona a lo largo del cual se intercalan secciones "históricas" como "Magnas Historias" y "Magnos Tiempos", e imaginarias como "El diario secreto de Alejandro", escritos escolares, cartas intercambiadas con Filipo y con Olimpíade, postales enviadas desde los diferentes lugares de sus dominios y portadas del diario "El Correo Macedonio" -cuya difusión se amplía desde Macedonia hasta el conjunto de Asia conforme se extienden las conquistas de Alejandro, hasta incluir una edición "disponible en jeroglífico" tras la llegada a Egipto-. Todo ello combinado con una ilustración de dibujo muy sencillo que se aplica lo mismo en una sola escena que en un auténtico cómic, en grandes perspectivas a doble página o en mapas.

2007: Dominique JOLY, Alejandro Magno, Anaya, Madrid (orig. París, 2005). Formalmente constituye una biografía novelada del protagonista, en torno al cual desfilan una serie de personajes reales y ficticios cuyos diálogos y evocaciones vertebran a lo largo de diez capítulos una narración que muestra la peripecia vital de Alejandro desde su ascenso al trono hasta su muerte en Babilonia. La relativa abundancia de notas y la naturaleza de las mismas delata una intención más didactista que didáctica de esta la traducción española del volumen correspondiente de la colección francesa "Contes et récits" publicada por la editorial Nathan en su colección "Jeunesse", a la que se incorpora una serie de ilustraciones en tonos grises distribuidas regularmente a lo largo del texto en función de su asociación con los episodios a los que acompañan. Al final se añade un apéndice de la autora y una cronología.

2006: Simon ADAMS, Alejandro. El joven que conquistó el mundo, Altea, México (orig. Londres, 2005). Libro con evidente intención didáctica en el que el texto figura acompañado por un notable aparato gráfico en el que predomina de un modo aplastante la fotografía de obras artísticas. Dividido en cuatro secciones vinculadas respectivamente con los diferentes períodos de la biografía de Alejandro, cada una de ellas se articula en cinco capítulos formados por dos o cuatro páginas e integrados en todos los casos por el propio texto, una cronología asociada, una cita literal y una entradilla temática independiente. Se complementa con bibliografía actualizada, glosario e índices. El formato reproduce exactamente la edición original anglosajona realizada por Marshall Editions.

2004: Pau MIRANDA, Me llamo... Alejandro Magno, Parramón, Barcelona. Crónica autobiográfica del personaje destinada a los más jóvenes sin que por ello deje de resultar interesante para los adultos, lo mismo por el estilo del relato que por las informaciones contenidas o por unas ilustraciones realizadas a base de un dibujo estrictamente bidimensional, de estilo radicalmente geométrico y vivos colores planos, que las hace especialmente atractivas. Es la única publicación original española que hemos trabajado directamente: las versiones en castellano y catalán aparecieron en el mercado simultáneamente, y algo más tarde han sido publicadas las versiones brasileña y portuguesa. Incorpora una cronología comparada que permite contextualizar la vida de Alejandro con la historia, el arte y la cultura de la época y no sólo en Occidente, sino también en India y China.

2000: Peter CHRISP, Alejandro Magno. La leyenda de un rey guerrero, SM, Madrid orig. Londres, 2000). Publicación de marcada finalidad didáctica basada en la complementariedad entre un texto cargado de información y una imagen que combina la reproducción fotográfica de obras artísticas en formatos diversos con el dibujo en perspectiva de reconstrucciones de escenarios y arquitecturas de acuerdo con el sistema 3D -generalizado en este tipo de publicaciones y compartido a menudo con formatos tales como los de las guías turísticas- en el marco de un formato a doble página generalmente apaisado que reproduce exactamente la edición original anglosajona realizada por Dorling Kindersley Ltd. De igual modo, la colección en la que se enmarca constituye la versión traducida de la publicada por dicha editorial anglosajona. Incorpora un índice alfabético al final.

1996: Frédéric THEULÉ y Olivier LABOUREUR, Alejandro y Oriente, Anaya, Madrid (orig. París,1995). Libro asimismo de carácter didáctico pero enormemente innovador en la medida en que la acertadísima interrelación entre texto e imagen lo aproximan al género del "libro-álbum". Formalmente se estructura en una sucesión de dobles páginas en la que se intercalan las referidas a la peripecia vital de Alejandro con otras muchas referidas a ámbitos de interés del mundo griego antiguo en general y en las que alterna la información generalista con la referencia erudita, el elemento humorístico con el juego visual. Concebido en el marco de la colección "Revista de la Historia" -traducción de la francesa "Regard d'Aujourd'hui"-, sus contenidos textuales y gráficos permiten la práctica de diferentes niveles de aproximación en función de las edades, conocimientos e intereses de los lectores que respeten las "Precauciones" que se indican en la contraportada, consistentes en "dejar al alcance de los niños, los adolescentes y los adultos".

1992: Pierre FORNI, Yo, Alejandro. Rey de Macedonia, hijo de Zeus y conquistador del mundo, Anaya, Madrid (orig. Tournai, 1991). A caballo entre la novela histórica y la crónica autobiográfica, este volumen es el más "antiguo" de los incluidos en nuestro examen, pero supera en muchos aspectos a algunos de los otros. Destinado a un público juvenil, el carácter notablemente literario del texto camina de la mano con un atractivo tratamiento gráfico de las ilustraciones en función del cual son asemejadas a acuarelas que salpican casi todas las ocasiones en las que abrimos el libro. Un interesante y completísimo doble apéndice final -"Una mirada a la Historia" y "Tras las huellas de Alejandro"- se extiende sobre aproximadamente una cuarta parte del volumen y se cierra con cronología, bibliografía y mapas.

II. BIOGRAFÍA, HISTORIA E IDEOLOGÍA A diferencia de otras publicaciones que encuentran su base en obras clásicas del mundo antiguo y que por ello son consideradas adaptaciones literarias en sentido estricto -así las de Rosemary Sutcliff, Naves negras ante Troya. La historia de la Ilíada (Barcelona, 1997; orig. Black Ships Before Troy. The Story of the Illiad, Frances Lincoln Publishers, Londres, 1993) y Las aventuras de Ulises. La historia de la Odisea (ibíd., 1998; orig. The Wandering of Odysseus. The Story of the Odyssey, ídem, 1995) en la colección "Clasicos adaptados" de la editorial Vicens Vives, o más recientemente la de Laurence Gillot, Las metamorfosis de Ovidio (Madrid, 2001; orig. Les métamorphoses d'Ovide, Nathan, París, 1999) en la colección "Tus libros - Cuentos y leyendas" de Anaya-, en nuestro caso no sólo no existe esa obra a partir de la cual poder elaborar una nueva versión de la misma dirigida a un determinado tipo de lector, sino que ni siquiera contamos con un único texto de referencia inequívoca hacia el que las publicaciones aquí reseñadas puedan mirar en busca de inspiración para elaborar su particular versión del tema en cuestión. En consecuencia, la libertad de cada autor para practicar una selección personal de las informaciones disponibles -común a las adaptaciones- aumenta todavía más en la medida en que dicha selección puede tener lugar a partir de materiales de intención, procedencia y fiabilidad muy diversa. Y tanto esa libertad como la manera de afrontar las dificultades derivadas de su disfrute darán lugar en cada caso a una obra diferente en la que resultarán claramente definidos tanto la postura del autor respecto al tema tratado como el perfil del lector al que aquél se dirige.

ALEJANDRO EN LA HISTORIA: FUENTES HISTÓRICAS E HISTORIOGRAFÍA

La cuestión arranca de la propia personalidad del protagonista y de la perspectiva desde la que aquél ha sido contemplado a lo largo de la Historia. En la historiografía moderna se distinguen dos tendencias enfrentadas. Por una parte encontramos a quienes elogiaron sin reservas la imagen juvenil y audaz de un Alejandro convertido en héroe romántico que con sus conquistas crea un imperio universal por el que extiende la civilización hasta hacer de él un nuevo mundo: se trata de una visión positiva e idealizada que arranca de Droysen (1833) y Tarn (1933) y que en nuestros días es defendida por Hammond (2004) y Lane Fox (2007). Otros autores se muestran más críticos con la figura de Alejandro y ven en él un ambicioso pragmático y sin escrúpulos cuyos éxitos militares terminan convirtiéndole en un soberano oriental despótico y desequilibrado: es la postura de Bosworth (1996, reed. 2005), Caratini (2000) y en buena medida de Cartledge (2008). Este último autor resume la cuestión de la siguiente manera:

"¿Acaso era todo -y algo más- a la vez?", añade Carlos García Gual en su introducción a la Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia del Pseudo Calístenes (Gredos, Madrid, 1988, p. 14). Porque lo cierto es que tal grado de complejidad en la interpretación de la figura de Alejandro aparece ya en las fuentes literarias clásicas que nos informan sobre él. Para empezar, existe un problema de transmisión textual. Entre las fuentes literarias sobre Alejandro, ninguna de las redactadas coetáneamente a los hechos que narra ha llegado hasta nosotros: ni la crónica de la vida en la corte recogida a diario en las Efemérides reales por el secretario Éumenes de Cardia, ni la correspondencia real, ni la narración del historiador oficial Calístenes de Olinto -interrumpida como consecuencia de la ejecución de su autor por orden de Alejandro-. Es más: incluso aquéllas con las que contamos conocieron los hechos a través de intermediarios. Porque, más allá de las menciones que de él hace Polibio (siglo II a.C.), las informaciones más antiguas que han llegado hasta nuestros días sobre Alejandro las transmite casi tres siglos después de la muerte del macedonio la Biblioteca Histórica de Diodoro de Sicilia (siglo I a.C.), seguida por algunos pasajes de la Geografía de Estrabón de Amasia (siglos I a.C.-I d.C.); la Historia de Alejandro Magno del autor latino Quinto Curcio Rufo (época de Claudio, 41-54 d.C.); la biografía -la primera propiamente dicha-titulada Vida de Alejandro y los discursos Sobre la fortuna o virtud de Alejandro de Plutarco de Queronea (siglos I-II); la Anábasis de Arriano de Nicomedia (siglo II); y el Epítome en el que Justino (siglos II-III) resumió las Historias Filípicas de Pompeyo Trogo (siglo I d.C.). Un pasaje de particular interés es aquél en el que el historiador romano Tito Livio (siglos I a.C.-I d.C.) se pregunta "cuál hubiera sido la suerte de Roma si hubiera tenido que hacer la guerra con Alejandro", en lo que constituye el primer ensayo conocido del género actualmente denominado "Historia alternativa". Y mención aparte merece la Vida y hazañas de Alejandro de Macedonia, también conocida como "la novela de Alejandro", una obra absolutamente fantasiosa -en ella Alejandro llega hasta el cielo y más tarde desciende hasta el fondo del mar en una especie de submarino-, redactada por un autor desconocido y muy poco ilustrado del siglo III al que tradicionalmente se ha denominado Pseudo Calístenes y que, junto con la Historia de Curcio, sirvió de inspiración a la fantástica y exitosa Alejandreida de Gautier de Chatillon (1182) que a su vez actuó como modelo de los diferentes Libros de Alexandre redactados en lenguas vernáculas. En este sentido, García Gual ha destacado la ironía que subyace en el hecho de que Alejandro, que deseaba encontrar un literato que magnificara el recuerdo de sus hazañas tal como hizo Homero con las de Aquiles, "al cabo de seis siglos vino a encontrar su más exitoso biógrafo en este mediocre autor alejandrino que compuso, con escasa exactitud histórica y desmañado estilo, la Vida y hazañas de Alejandro" (García Gual, 1988: 25). A su vez estos autores consultaron una serie de obras -perdidas para nosotros-redactadas por algunos de los que habían participado en la expedición de Alejandro por Asia. Junto al chambelán real Cares de Mitilene, Medio de Larisa, Policlito de Larisa y Anaxímenes de Lámpsaco -de los que poco o nada sabemos más allá de su mención por autores posteriores- encontramos a Onesícrito de Astipalea, Aristóbulo de Casandrea y los "compañeros" Nearco -amigo de Alejandro y almirante de la flota- y Ptolomeo -amigo y general de Alejandro-. Pero también de otros autores como los desconocidos Cirsilo de Farsalia y Efipo de Olinto y, sobre todo, Clitarco, que hacia el año 310 a.C. escribió una buena muestra de historia retórica y trágica con su Historia de Alejandro, una obra en la que prima la presentación amena de los hechos por encima de la veracidad y la objetividad y que, por ello, alcanzará gran popularidad. Precisamente en el gusto de Clitarco por el embellecer los hechos encuentra su origen la corriente histórico-literaria denominada Vulgata, representada en nuestras fuentes sobre todo por Diodoro, Curcio y Justino, a diferencia de la corriente opuesta, más objetiva y aséptica representada en nuestras fuentes sobre todo por Arriano, que a su vez halla sus fuentes en las obras de Ptolomeo y Aristóbulo. De hecho, con sus respectivos escritos estos dos últimos autores se propusieron en la última etapa de sus vidas -el primero a finales del siglo IV a.C. desde su posición como soberano de Egipto y el segundo hacia 286/281- rehacer positivamente la historia de Alejandro sobre la base de su propia experiencia personal junto al macedonio. Y ello frente a la deformación experimentada por aquélla no sólo desde el falseamiento literario de Clitarco, sino también desde un tipo muy concreto de la manipulación interesada en mostrar el lado más oscuro del conquistador: la que surge en el círculo de Aristóteles, maestro de Alejandro, y se ha puesto en relación con el enfriamiento de las relaciones entre maestro y discípulo dados el alejamiento de este último respecto de las enseñanzas del primero y, sobre todo, la ejecución de Calístenes, sobrino-nieto del filósofo e historiador oficial del monarca. De manera que, frente a un retrato de Alejandro como el virtuoso alumno de Aristóteles que había sido educado en las costumbres helénicas, pero que con el tiempo se habría corrompido hasta convertirse en un déspota oriental, encontramos otro Alejandro cuyos defectos son bien silenciados, bien compensados por sus múltiples cualidades, bien atribuidos a su juventud o a la adulación de quienes le rodeaban, o bien justificados por razones de estado. Este particular enfrentamiento se refleja en la comparación entre los retratos que nos transmiten Quinto Curcio desde el lado crítico y como representante de la Vulgata por un lado (libro X, capítulo 5, parágrafos 26-36), y Arriano desde el apologético y como representante de la historia más objetiva y aséptica por otro (libro VII, capítulos 28-30). Y de ahí pasará a la historiografía moderna hasta nuestros días.

II.2. LA HISTORIA DE ALEJANDRO EN LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL: NUESTRA SELECCIÓN

Para descubrir qué y cuánto de todo ello encontramos en las obras que hemos seleccionado, a continuación nos proponemos realizar un análsis comparativo de las mismas avanzando cronológicamente de un modo paralelo a la peripecia vital del Alejandro y teniendo en cuenta las noticias históricas que sobre el personaje ha seleccionado -y descartado- el autor en cada caso.

1) Infancia y juventud de Alejandro hasta su ascensión al trono (356-336 a.C.):

Tratándose en todos los casos de una aproximación biográfica al personaje, todas las obras seleccionadas se refieren en mayor o menor medida a la infancia y juventud de Alejandro, si bien no ocurre lo mismo en el caso de las fuentes clásicas: Arriano y Justino inician sus narraciones con el ascenso de Alejandro al trono de Macedonia, mientras que de Quinto Curcio no se ha conservado la parte de su obra en la que narraba los hechos anteriores al año 333 a.C., con lo que comienza iniciada ya la invasión de Asia y derrotados los persas en la batalla de Gránico. Con todo, la pluralidad de fuentes disponibles contribuye a resolver dicho problema, y la Vida de Alejandro de Plutarco nos informa sobre los prodigios que acompañaron la concepción y el nacimiento de su protagonista, su visita al oráculo de Delfos, sus maestros Leónidas, Lisímaco y Aristóteles, su amor por la lectura de la Ilíada, la doma del caballo Bucéfalo -el episodio más famoso de la infancia de Alejandro-, la recepción de una embajada persa en ausencia de Filipo, sus primeros éxitos militares contra los bárbaros en las tierras del norte y contra los griegos en la batalla de Queronea, el exilio en Epiro con su madre Olimpíade como consecuencia de sus disputas con su padre Filipo, y finalmente el asesinato de éste y el consiguiente ascenso de Alejandro al trono a la edad de veinte años. Incluso el Pseudo Calístenes incluye algunas informaciones de carácter histórico sobre este período. Casi todos estos episodios son recogidos en la novela autobiográfica de FORNI (1992), el cual añade ya desde el primer momento a la especial amistad que une a Alejandro con Hefestión. El relato también autobiográfico de MIRANDA (2004), tras comenzar presentando un panorama general (capítulos "Mi país", "La fuerza de la razón" y "La crisis de las polis griegas"), pasa a continuación contextualizar en él buena parte de las noticias plutarqueas referidas a Alejandro (capítulos "El príncipe Alejandro de Macedonia", "Mi padre: Filipo de Macedonia" y "Llega mi hora", si bien deja el episodio de Bucéfalo para mucho después, cuando a modo de flashback se retoma con motivo de la muerte del caballo en la India). El mismo esquema que conduce al lector desde un contexto general hasta la figura del joven Alejandro en particular aplican con una finalidad manifiestamente didáctica ADAMS (2006) y CHRISP (2000), pero si el primero dota de un mayor protagonismo al personaje con las secciones "El niño de Macedonia" y, parcialmente, "El joven rey" -que llegan a representar hasta un tercio del conjunto de la obra-, el segundo prefiere restar protagonismo a esta etapa del personaje en beneficio de la descripción del contexto de la época. Por su parte, THEULÉ (1992) acentúa esta tendencia profundizando en el contexto del mundo helénico antiguo e introduciendo apenas un par de dobles páginas cuyos textos, reforzados por citas de los clásicos, recuerdan los prodigios de su nacimiento, la doma de Bucéfalo, su educación y tempranos éxitos militares, a la vez que juega con el subtítulo "Cuando Alejandro Magno era pequeño" y una broma visual con una estatua de Alejandro literalmente "empequeñecida" (pp. 22-23). El más relato más extenso y rico en informaciones acerca de los primeros años de Alejandro lo proporciona ROBINS (2007), que les dedica 36 páginas repartidas en las secciones "El pequeño Álex", "En la escuela" y "Familias bien avenidas". Como a lo largo de todo el libro, en ellas se despliega ya un tipo de relato que combina narración literaria e ilustración desde una perspectiva desenfadada -ya sea con Alejandro como "SuperÁlex" o cuando Aristóteles "soltaba un rollo sobre triángulos equiláteros"- que no por ello prescinde de una información histórica abundante y contrastada -así la explicación sobre el origen y la evolución del término "bárbaro", o la exposición de los motivos que impulsan a Filipo a marchar contra los persas. En el otro extremo sorprende el caso de JOLY (2007). Tratándose, como los demás, de una publicación destinada al público infantil y juvenil, en lugar de intentar extraer, como ellos, el mayor fruto posible de las noticias acerca de la infancia y juventud de Alejandro para facilitar una identificación del lector con el protagonista -estrategia obligada en este tipo de género-, por el contrario, y de un modo similar a lo que hemos observado en Arriano y Justino, prescinde intencionadamente de una "narración de la infancia". En consecuencia, el relato se inicia en el día del asesinato de Filipo, si bien el lector tiene noticia en ese capítulo I de la doma de Bucéfalo y de la victoria de Queronea mediante flashbacks evocados por algunos personajes secundarios, mientras que los prodigios asociados al nacimiento de Alejandro son mencionados por el personaje de su madre Olimpíade en el capítulo II y a las enseñanzas de Aristóteles se alude con sendas menciones en los capítulos III y V, hasta que en el VII el discípulo escribe una carta a su maestro. Precisamente cada uno de estos momentos figura destacado en el texto mediante su asociación con una de las escasas ilustraciones allí contenidas. La cuestión histórica más importante de todo este período es la supuesta responsabilidad que Olimpíade e incluso el propio Alejandro pudieron tener en el asesinato de Filipo. Plutarco y Justino consideran probadas las sospechas acerca de la reina e incluso salpican con ellas a su hijo, mientras que Arriano prefiere evitar el tema. Entre nuestros autores, CHRISP (2000) y THEULÉ (1996) ni siquiera alude a la cuestión, JOLY (2007) pone en boca del gentío acusaciones dirigidas de un modo genérico contra Olimpíade y contra el Gran Rey Darío III, y ADAMS (2006) se limita a mencionar que hubo quien acusó del crimen a Olimpíade y a su hijo. En cuanto a los Alejandros que narran su historia en primera persona, ninguno de los dos revela explícitamente su implicación: el de MIRANDA (2004) indica que "pareció ser una venganza personal de un cortesano llamado Pausanias", pero el de FORNI (1992) se muestra un tanto ambiguo al reflexionar que "tal vez Pausanias no fuera más que el instrumento del destino... Probablemente era preciso que muriera Filipo para que naciera Alejandro". Por el contrario, ROBINS (2007) elabora una especie de ficha policial con las "fotografías" dibujadas del rey persa Darío, de Alejandro y de Olimpíade en tanto que sospechosos A, B y C respectivamente, enumera las razones que podrían haber impulsado a cada uno a cometer el crimen y termina recordando que la mayoría se inclina por considerar responsable a la madre de Alejandro.

2) La conquista de Asia y el final en Babilonia (336-323 a.C.):

La trayectoria de Alejandro como soberano de Macedonia figura recogida por todas las fuentes literarias clásicas que han llegado hasta nosotros por cuanto su expedición contra el Imperio Persa constituye el argumento básico de las diferentes aproximaciones al personaje y sus hazañas durante la misma explican la consagración de su memoria. En consecuencia, y como no podía ser de otro modo, todas las obras de nuestra selección abordan el tema. Los dos años transcurridos entre la proclamación real de Alejandro III y el inicio de la invasión de Asia están marcados por las campañas emprendidas contra los tracios, la destrucción de la ciudad griega rebelde de Tebas y los preparativos de dicha invasión. De todos estos hechos sólo el último recibe cierto tratamiento en las obras de JOLY (2007) -que le dedica su capítulo "¡Adelante, en marcha!"- y THEULÉ (1996) -que explica la organización militar de las fuerzas de Alejandro-, mientras que MIRANDA (2004) les dedica los capítulos "Mis primeros pasos como rey", "Preparo mi viaje a conciencia" y, con vistas a informar sobre el nuevo y próximo escenario asiático, "El gran Imperio Persa". ADAMS (2006) los recoge en "El joven rey" y CHRISP (2000) en "El primer desafío" y "La gran expedición". Por su parte, FORNI (1992) añade la ruptura entre Alejandro y Olimpíade. Pero de nuevo el relato más completo lo proporciona ROBINS (2007), que a lo largo de 13 páginas enumera las medidas represivas adoptadas por Alejandro al subir al trono, detalla cada una de las campañas contra tesalios, tracios, tribalos, getas e ilirios, explica las razones de la visita de Alejandro a Corinto -y el encuentro que allí mantiene con Diógenes ante el tonel en el que habitaba este filósofo, "algo así como un hippy de la Antigüedad" (p. 53)-, recuerda su visita al oráculo de Delfos y el asedio y la destrucción de la rebelde ciudad de Tebas. La conquista del Imperio Persa se inicia con el desembarco de Alejandro en Asia. En este punto FORNI (1992), ADAMS (2006), JOLY (2007) y ROBINS (2007) recogen la noticia transmitida por Diodoro, Justino y el Pseudo Calístenes según la cual Alejandro clavó en tierra asiática su lanza -su espada en ADAMS (2006)- para expresar de este modo su apropiación de este territorio. Con los sucesores de Alejandro el gesto -reproducido en una hermosa ilustración por FORNI (1992) (vid. infra, p. 34) y en una sencilla viñeta por ROBINS (2007)- y su definición bajo la fórmula "la tierra conquistada por la lanza" (γη δορικτητος) se convertirán en uno de los fundamentos ideológicos sobre los que reposa el poder del soberano helenístico, esto es, el derecho de conquista y reconocimiento de la posesión de un territorio tras haberlo dominado por las armas, y en esta postura, contemplados de espaldas arrojando una lanza, se harán representar en los anversos de sus monedas. A lo largo del periplo asiático de Alejandro se suceden una serie de hitos de los que se hacen eco tanto las fuentes literarias clásicas como las publicaciones seleccionadas en nuestro estudio. Al poco de desembarcar tiene lugar la primera victoria macedonia, junto al río Gránico, seguida de cerca por el episodio del nudo gordiano, en el que Alejandro demuestra su inteligencia y a la vez aprovecha en beneficio propio la profecía según la cual quien liberase aquel nudo gobernaría el mundo. Algo más tarde, en Isos, Alejandro derrota al ejército persa y obliga a huir a su soberano, el Gran Rey Darío III. Le suceden el asedio de Tiro durante siete meses -episodio al que CHRISP (2000) dedica una doble página espectacular, JOLY (2007) el capítulo titulado "Tiro la indomable" y ROBINS (2007) el más jocoso "Un Tiro difícil", en el que además no se ahorran detalles sangrientos de la batalla-, la toma de la ciudadela de Gaza -donde un Alejandro furioso somete a tortura al gobernador persa, y así lo recogen ADAMS (2006), MIRANDA (2004) y en especial FORNI (1992)- y, finalmente, la llegada a Egipto, donde todo cronista, antiguo y moderno, narra dos episodios fundamentales en nuestra historia: la visita al oasis de Siwah, donde el oráculo del dios Amón revela a Alejandro su propia divinidad, y la fundación de Alejandría. El primero de ellos determinará la posterior evolución de la personalidad de Alejandro, mientras que el segundo inaugura una serie de fundaciones de ciudades por todo su imperio cuyas consecuencias alcanzan hasta nuestros días. JOLY (2007) trata los dos por igual en el capítulo "El nuevo faraón", ADAMS (2006) y FORNI (1992) dan prioridad al primero, MIRANDA (2004) los equipara en sus capítulos "La fundación de Alejandría" y "El oráculo del oasis de Siwah" y tanto CHRISP (2000) como THEULÉ (1996) y ROBINS (2007) privilegian la fundación de Alejandría por encima de la supuesta divinidad de Alejandro. El retorno de Alejandro a Asia implica el encuentro definitivo con Darío en la decisiva batalla de Gaugamela. Llama la atención en este punto la divergencia existente entre JOLY (2007), que ni siquiera la menciona, y CHRISP (2000), que le dedica una página doble y una cuádruple desplegable (vid. infra, p. 35), mientras que entre ambos extremos los demás autores dedican más o menos extensión al acontecimiento. Posteriormente ROBINS (2007) se detiene en la llegada a Babilonia, la reunión del tesoro y la noticia de una rebelión antimacedonia que es aplastada en Grecia. Desde allí el interés de nuestra selección se traslada a Persépolis, cuya destrucción como consecuencia de un incendio es atribuida por Quinto Curcio y Plutarco a la actitud de una cortesana durante una orgía, mientras que Arriano se muestra mucho menos locuaz y explica los hechos como una venganza motivada por la destrucción de los santuarios griegos por parte de los persas durante las Guerras Médicas siglo y medio atrás. JOLY (2007) ni siquiera alude al suceso, ADAMS (2006) se limita a señalar que "Alejandro ordenó quemar Persépolis", CHRISP (2000) y ROBINS (2007) recogen las dos tradiciones y THEULÉ (1996) sitúa los hechos en el contexto de los excesos alcohólicos de Alejandro -una doble página titulada significativamente "Cuando Alejandro bebe, los demás brindan" (pp. 82-83)-. En cuanto a los Alejandros parlantes, el de FORNI (1992) atribuye la responsabilidad al particular combate que mantiene su Alejandro con el dios Dionisos, mientras que el de MIRANDA (2004) da por falsa la versión de la cortesana y asegura que se trató no sólo de una venganza helénica contra los persas, sino también del comienzo de una nueva era, la de su propio imperio. "Señor de toda Asia" es el título del capítulo en el que a lo largo de 23 páginas ROBINS (2007) repasa la conquista de Asia desde la partida desde Persépolis hasta el matrimonio con Roxana, pasando por la muerte de Darío a manos de sus generales, la progresiva orientalización de los usos y costumbres de Alejandro y el descontento que ello provoca entre los macedonios. Tras la declaración de su divinidad en Siwah, la adoración que recibe de los nuevos súbditos persas, la incorporación de éstos al ejército y al entorno de Alejandro y la adopción por parte de éste de la indumentaria y las formas y ceremonias persas como un paso hacia la unión de orientales y occidentales en un único pueblo son elementos que despiertan el rechazo entre sus soldados, los cuales continúan considerándolo como un rey macedonio y no como un dios oriental. Esta situación genera una serie de complots contra la persona del soberano que Alejandro reprime con gran violencia mediante la ejecución de conspiradores y sospechosos como Filotas y Parmenión, pero también provocando la muerte de los más críticos, como Clito -pronto lamentada por el propio Alejandro- y Calístenes, el sobrino de Aristóteles. La evolución de la personalidad de Alejandro y la reacción de sus soldados son recogidas por todas las fuentes literarias, y así lo hacen también las obras de nuestra selección, si bien de manera muy desigual: JOLY (2007) habla de todo ello en "Horas sombrías e instantes luminosos" a lo largo de 16 páginas, apenas la mitad le dedica MIRANDA (2004), una sola ADAMS (2006) y escasísimas líneas FORNI (1992), mientras que THEULÉ (1996) y CHRISP (2000) tratan el tema en sendas dobles páginas tituladas "¿Griegos persas o persas griegos?" y "Conjuras y disputas" respectivamente. La misma postura de nuestros autores en relación con la supuesta política universalista del nuevo señor de Asia se traduce en las diferentes perspectivas desde las cuales las obras seleccionadas contemplan la relación entre Alejandro y Roxana: auténtico amor según JOLY (2007) -caso único por cuanto concede a Roxana un cierto protagonismo en la acción y en los diálogos de esta biografía novelada-, voluntad de unión entre los dos pueblos en el marco de un proyecto universal para MIRANDA (2004), necesidad de tener un heredero con "una buena chica" en ROBINS (2007) o simple maniobra política según ADAMS (2006) y FORNI (1992). En este último caso se menciona a la esposa bactriana de Alejandro en una única ocasión a lo largo del relato autobiográfico -precisamente con motivo de la celebración del matrimonio (p. 73)-, si bien posteriormente vuelve a tratar al personaje en los sólidos apéndices que incorpora al final del libro, mientras que CHRISP (2000) sólo la menciona en el capítulo "Muerte en Babilonia" para indicar que "tras la muerte de Alejandro su esposa Roxana dio a luz un niño" (p. 42). Allí se la representa marchando al lado del cortejo fúnebre del macedonio, ROBINS (2007, p. 169) y JOLY (2007, p. 150) la sitúan junto al lecho de un Alejandro agonizante y, más allá del garabato en una carta de "Álex" a "mamá" que incluye ROBINS (2007, p. 128), sólo MIRANDA (2004) representa a Alejandro y Roxana como pareja enamorada que corre a abrazarse (pp. 44-45), mientras que ADAMS (2006) y FORNI (1992) no incluyen ningún tipo de representación figurada de la princesa. Quizá porque explicar los amores de Alejandro en un libro destinado al público infantil y juvenil parece revelarse como un tema ciertamente espinoso. El mismo CHRISP (2000) alude a Hefestión como "el amigo íntimo de Alejandro" y JOLY (2007) como "su amigo de toda la vida", mientras que el Alejandro de ROBINS (2007) dice de Hefestión que "es mi mejor amigo", el de MIRANDA (2004) habla de él como "mi compañero más querido" y el de FORNI (1992) deja clara a lo largo de su obra la relación existente entre ambos, rubricándola con declaraciones como "Admiro la tenacidad, la belleza y la fuerza de Hefestión. De todos mis compañeros, es el que más aprecio" (p. 7) y "Hefestión era más que un hermano, era otro yo. Sin él, la fortuna y las conquistas no valen nada" (p. 85). Especialmente gráfico resulta THEULÉ (1996) con su doble página titulada "Tres bodas y un gran amor" (pp. 56-57), en la que se suceden cuatro cupidos, tres de ellos de color rosa y uno, el primero de la fila, significativamente de color azul. Su exposición coincide en buena medida con la doble página que dedica al tema ADAMS (2006) en su capítulo "Esposas y amigos", en el que, tras mencionar los matrimonios de Alejandro con Roxana, Estatira y Parisatis, este autor afirma que "para Alejandro, sus amigos varones eran mucho más importantes que sus esposas" y menciona a continuación a Hefestión, "su amigo más cercano", y a Bagoas, "su otro gran amigo" (p. 27). Pero ningún otro de nuestros autores menciona al "muchacho persa" -como lo designó en su novela Mary Renault-, tan vilipendiado en el texto de Quinto Curcio. Tras el asesinato de Darío III por sus propios cortesanos y las consiguientes campañas que impulsan a Alejandro hasta Asia central, el episodio más destacado es la conquista de la India. Todas las fuentes clásicas se detienen en ella con el interés de quien atisba un nuevo mundo, y todas las obras de nuestra selección participan de ese espíritu: en términos literarios destaca en este sentido el capítulo de JOLY (2007) titulado "En los límites del mundo conocido", en el que reproduce una supuesta carta de Alejandro a Aristóteles en la que le agradece su magisterio y le da cuenta de los descubrimientos geográficos y científicos que realiza en su expedición por Asia. Pero junto a la victoria sobre el poderoso rey Poros -oscurecida por la muerte de Bucéfalo, acontecimientos de los que se hacen eco todos nuestros autores-, a nuestro protagonista le esperaba en estas tierras su única derrota: la negativa de su propio ejército a seguir adelante y su propia impotencia para conducirlo más allá, hasta el límite del mundo. El texto que mejor lo expresa lo recoge FORNI (1992), ROBINS (2007) narra los hechos recurriendo a viñetas de cómic y el título que mejor lo define es "El sueño roto" en JOLY (2007), pero lo que llama la atención es que en MIRANDA (2004) no se hace ninguna alusión a la postura del ejército ni a la consiguiente ira de Alejandro. Tras descender el río Indo y sobrevivir a la terrible travesía por el desierto de Gedrosia -a la que ROBINS (2007) dedica especial atención-, Alejandro llega a Susa, donde, auspiciadas por él mismo, se celebran las bodas entre oficiales macedonios y mujeres de la nobleza persa -y las del propio Alejandro con las princesas Estatira y Parisatis, hijas de los soberanos persas Darío y Artajerjes III-, en lo que las fuentes antiguas interpretaron como un paso más en el proyecto universalista de Alejandro. Posteriormente Hefestión fallece en Babilonia, un suceso que las obras de nuestra selección presentan como anuncio del último acto: la muerte del propio Alejandro. Con su particular desenfado, ROBINS (2007) recoge estos acontecimientos en el capítulo titulado "Un montón de bodas (y un par de funerales más)", mientras que MIRANDA (2004) prefiere "Mi proyecto queda inacabado" -en referencia a los planes de Alejandro de emprender la conquista de Occidente, transmitidos por las fuentes literarias clásicas-, "Muerte del conquistador" en ADAMS (2006), "Babilonia, ciudad maldita" en JOLY (2007), "Muerte en Babilonia" en CHRISP (2000) y "No hay enemigo que sea pequeño" en THEULÉ (1996), que alude con ello al mosquito de la malaria que acabó con la vida de Alejandro. Un tema en el que necesariamente se debe aludir a la causa de su muerte y a los rumores de envenenamiento que surgieron ya durante la Antigüedad, y si entonces Arriano y al principio Plutarco los rechazaron, Justino y el Pseudo Calístenes los aceptaron y Quinto Curcio y Diodoro no se pronunciaron al respecto, para los autores de nuestra selección la causa última del fallecimiento de Alejandro fue la enfermedad, si bien no dejan de hacerse eco de dichos rumores e incluso, como en el caso de ROBINS (2007), de apuntar posibles sospechosos de desearla. Por último, todas las obras seleccionadas dedican un espacio mayor o menor a los sucesos inmediatos a la muerte de Alejandro. El cortejo fúnebre, la tumba en Alejandría, las luchas entre sus generales y las muertes de Olimpíade, Roxana y el hijo de ésta Alejandro IV son mencionados por JOLY (2007) en sus tres últimos párrafos y por ROBINS (2007) en el capítulo final, titulado "Después de Álex", en el que además este último autor evoca el legado político y cultural de Alejandro del que se hace heredera Roma, así como la doble valoración, positiva o negativa, que de nuestro protagonista se tiene recomendando cómo una y otra deben ser entendidas en su contexto histórico. En esa misma línea actúa MIRANDA (2004) con el capítulo "La guerra de los Diadocos", en el que un Alejandro-narrador ya fallecido da cuenta de las luchas entre sus generales y recapitula sus propios éxitos, mientras que FORNI (1992), más coherente con la naturaleza autobiográfica de su relato, lo clausura con los últimos pensamientos de Alejandro navegando por el Aqueronte hacia el más allá. CHRISP (2000) dedica sendas dobles láminas a "Grandes imperios" -interpretando el romano, el islámico y el mongol como herederos del de Alejandro- y a "La tumba del rey Filipo" descubierta en Vergina en 1977. THEULÉ (1996) recoge en "Los que escribieron sobre Alejandro" una serie de pasajes redactados por autores clásicos e historiadores modernos y evoca el helenismo como fruto del espíritu de Alejandro en la doble página titulada "En todos nosotros hay algo de Grecia" sobre un dibujo de Sempé (ilustrador de Lepetit Nicolás). En "¿Dónde está enterrado Alejandro?" ADAMS (2006) indaga sobre el paradero del cadáver y de la tumba del conquistador -recogiendo hipótesis muy recientes que sitúan al primero en la catedral de San Marcos de Venecia-, y en "El legado de Alejandro" emite una valoración positiva del mismo en términos culturales y negativa en coste de vidas humanas y reconoce consecuencias derivadas de aquél tan actuales como reciente el nacimiento del estado ex-yugoslavo de Macedonia.

III. ANÁLISIS DEL DISCURSO LITERARIO INFANTIL Y JUVENIL EN LAS OBRAS SELECCIONADAS

En esta última parte de nuestro trabajo nos hemos planteado repasar las claves del discurso narrativo infantil desde los presupuestos del enfoque comunicativo por cuanto la literatura es la acción conjunta de emisor, receptor y contexto de emisión y recepción. Por ello, y de acuerdo con el modelo planteado por Tabernero (2005), repasaremos una serie de elementos referidos a los paratextos, la autoría y el destinatario en el marco proporcionado por las obras de nuestra selección.

Paratextos no verbales: ilustración, portada y contraportada

Se advierte una diferencia más que notable entre el tipo de protagonismo que cada una de las publicaciones seleccionadas concede a la ilustración en tanto que recurso narrativo. En primer lugar, llama la atención comprobar cómo los dos trabajos más recientemente publicados son aquéllos en los que, con la única excepción de la cubierta y la contracubierta, en todas las ilustraciones se prescinde del color. En el caso de JOLY (2007), las ilustraciones de Max Hierro resultan tan escasas en número como limitadas en cuanto a atractivo: una sola en color ocupando la portada y diez en tonos grises a lo largo del texto -a razón de una por capítulo-, con retratos de Alejandro que lo presentan con una apariencia aniñada. Ciertamente, el repaso de las diez ilustraciones contenidas en el libro equivale a la enumeración sucesiva de los principales hitos argumentales de cualquier relato de la vida de Alejandro -la doma del caballo Bucéfalo, la relación de Alejandro con su madre Olimpíade, el episodio del nudo gordiano, el asedio de Tiro, la estancia en Egipto, la conjura del macedonio Filotas, el magisterio de Aristóteles (reproducida a continuación), la victoria sobre el rey Poros, la negativa del ejército a seguir adelante en la India y la muerte de Alejandro en Babilonia-, pero más allá del dicha relación, ningún otro elemento las vincula con el texto, a diferencia de lo que sería aconsejable en una publicación de este tipo.

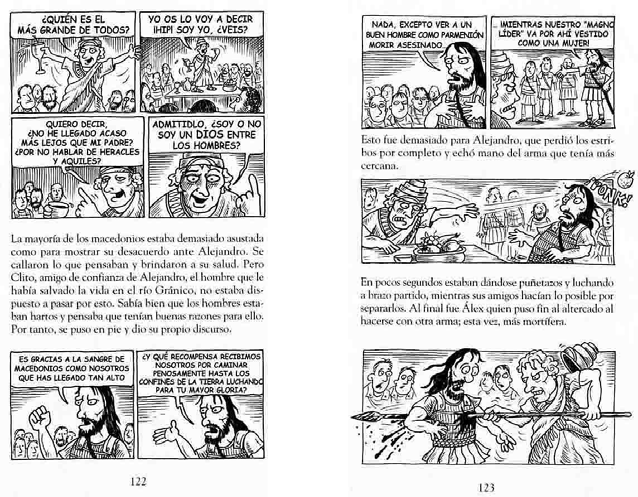

Aunque coincide con el anterior por lo que a ausencia de color se refiere, y aun cuando muestra una técnica mucho menos trabajada en cuanto a la calidad del dibujo, la inteligente conexión entre el narración textual y cómic practicada por ROBINS (2007), la abundantísima presencia de ilustraciones a lo largo de todo el libro -muy pocas de sus 176 páginas no cuenta con alguno de los dibujos de Clive Goddard- y, fruto de todo ello, la comunicación establecida mediante esta vía -a menudo de manera explícita- con el lector sitúan este trabajo muy por encima del anterior. En numerosas ocasiones la narración de los hechos a través del texto por un lado y el diálogo entre los protagonistas a través de la ilustración por otro conforman una simbiosis que dota de un enorme dinamismo al relato y lo hacen especialmente atractivo para el lector.

Las demás publicaciones hacen uso del color, si bien de maneras diferente. Por una parte destaca la utilización que de la ilustración -dibujo exclusivamente- hacen los relatos autobiográficos de MIRANDA (2004) y FORNI (1992). En ambos casos es precisamente su carácter autobiográfico y, por ello, marcadamente personalizado del relato el que parece exigir paralelamente un componente gráfico igualmente original. MIRANDA (2004) lo resuelve mediante las formas geométricas y los colores planos de los dibujos de Christian Inaraja, uno de cuyos mejores ejemplos reproduce, en su particular estilo pero muy acertadamente, la escena plasmada en el mosaico hallado en la pompeyana Casa del Fauno y conservado en el Museo Nacional de Nápoles.

Por su parte, el trazo apenas definido y la riqueza cromática de la acuarela en las ilustraciones realizadas por Bruno Pilorget en FORNI (1992) crean una atmósfera onírica muy adecuada al tono introspectivo que adopta su Alejandro-narrador.

Ambas publicaciones constituyen una prueba fehaciente de cómo, desde planteamientos gráficos muy diferentes, es más que posible realizar aproximaciones artísticas igualmente interesantes en un ámbito como el que nos estamos moviendo.

El resto exhiben ya no sólo dibujos, sino también una notable presencia de fotografías de obras artísticas, restos arqueológicos y espacios geográficos relacionados con la trayectoria vital de Alejandro. ADAMS (2006) constituye un buen ejemplo.

Se trata de un recurso enormemente eficaz de cara a hacer atractiva la obra al lector al que va dirigida que delata asimismo los particulares propósitos didácticos de dichos trabajos. CHRISP (2000) añade a ello la utilización de dibujos en perspectiva 3D convertidos en el eje argumental de la mayor parte de las dobles -y hasta cuádruples, como en el tratamiento de la batalla de Gaugamela- páginas en las que se distribuye temáticamente la información y, en consecuencia, asociados de un modo mucho más íntimo con el texto a través del cual se incorpora dicha información.

Curiosamente, y ya lo apuntábamos al principio, es una de las publicaciones cronológicamente más "antiguas" dentro de nuestra selección, la que, en nuestra opinión, alcanza un mayor grado de imbricación entre texto e imagen a la hora de valorar el componente didáctico del resultado. Por lo que se refiere no sólo a la presencia del aparato gráfico -tanto dibujo como fotografía-, sino a su utilización como vía para una aproximación paralela -y en ocasiones hasta idependiente- a las informaciones transmitidas a través del texto, la obra de THEULÉ (1996) supera con mucho a las demás seleccionadas y lo aproxima al género del "libro-álbum". Los diferentes niveles de lectura planteados por la imagen a lo largo de este trabajo descubren vías complementarias e incluso alternativas de comprensión y de disfrute para los diferentes lectores que se aproximan a él, los cuales experimentan el placer derivado de los numerosos "descubrimientos" que surgen a lo largo de sus páginas. A los ejemplos ya comentados podemos añadir la doble página titulada "Los banqueros están de suerte: los griegos introducen la moneda" (pp. 78-79). Aparentemente en ella se muestra un puñado de monedas arrojadas descuidadamente al fondo de un estanque, pero esta imagen de fondo no es sino un mapa del mar Mediterráneo del que ha desaparecido cualquier delimitación cartográfica y en el que la ubicación aparentemente casual de cada una de las monedas indica en realidad la localización de las ciudades donde cada una de ellas fue acuñada, algo en lo que el lector puede -o no- reparar dependiendo del tipo de asociación que sucesivamente establezca entre la imagen en general, el pequeño mapa que aparece en el ángulo inferior izquierdo y la leyenda que lo acompaña. El lector podrá limitarse a valorar estéticamente el fondo del estanque o ir más allá y descubrir la vinculación que une esa imagen con el resto de las informaciones presentes en la lámina. Nada puede restar mérito a la labor de diseño realizada en este caso por Olivier Laboureur.

Ya señalamos anteriormente cómo, entre todas las obras seleccionadas, sólo la de MIRANDA (2004) es una publicación original española -la cual a su vez ha dado lugar a una edición brasileña (2005) y otra portuguesa (2006)-, mientras que las demás constituyen traducciones de trabajos publicados originalmente en francés -FORNI (1992), THEULÉ (1996) y JOLY (2007)- y en inglés -CHRISP (2000), ADAMS (2006) y ROBINS (2007)-. Y aunque en el caso de las traducciones la cubierta de la publicación original generalmente coincide con la de su edición española, sin embargo la edición original francesa de JOLY (2007) muestra un tipo de ilustración realizada por Frantz Duchazeau muy diferente de la de Max Hierro elegida para la edición española , dado el tipo de público al que la publicación va dirigida, tal vez incluso más atractiva que la de este último.

A pesar de la diversidad de estilos y hasta de contenidos que muestran las cubiertas de los libros seleccionados, todas comparten, de un modo u otro, un elemento clave: una imagen en color de Alejandro. Generalmente individualizada, presentándolo como único protagonista de la portada, ya sea mediante la fotografía de alguno de los retratos escultóricos conservados -THEULÉ (1996), ADAMS (2006)- o, más a menudo, mediante un dibujo representativo del tipo de ilustración desarrollada a lo largo del libro -retrato heroico y tocado con la piel de león, como aparece en sus propias monedas imitando a Heracles, en FORNI (1992); diseño geométrico que lo muestra armado con espada en MIRANDA (2004); aniñado y empuñando un documento enrrollado en JOLY (2007); paródico y con Bucéfalo de las riendas en ROBINS (2007)-. De todos ellos MIRANDA (2004) y ROBINS (2007) exhiben en sus portadas sendas representaciones dibujadas de Alejandro que volverán a aparecer en el interior de cada una de estas publicaciones -en ambos casos obra del mismo autor que ilustra el resto del libro, Christian Inaraja y Clive Goddard respectivamente- y en las que, mediante el recurso al "bocadillo" característico del cómic, se ponen en boca del protagonista mensajes que éste dirige a su futuro lector, si bien desde una perspectiva muy diferente: la declaración puramente objetiva "En unos años levanté un colosal imperio" de un Alejandro que esgrime una espada en el caso de MIRANDA (2004), frente a la afirmación "¿Sólo magno? ¡Soy absolutamente fabuloso!" de un Alejandro que anuncia la perspectiva un tanto paródica desde la que ROBINS (2007) contempla, a lo largo de su libro, el progresivo endiosamiento del personaje. Por lo que se refiere a las informaciones recogidas en la cubierta y la contracubierta, tal y como corresponde al género, ninguna de las obras seleccionadas cuenta con una portada "limpia" o "vacía" (vid. supra las fichas bibliográficas, pp. 1016). En ocasiones dichos espacios aparecen ocupados por el resumen argumental -así en JOLY (2007) y MIRANDA (2004)- o por la reproducción literal de un pasaje del texto -FORNI (1992)-. Pero más a menudo lo que allí figuran son formas diversas de autopromoción orientadas a destinatarios diversos. En algunos casos, una autopromoción dirigida no precisamente al niño y al joven en tanto que lectores, sino al adulto en tanto que comprador del libro, pues recurre a estrategias que subrayan el interés didáctico del mismo, como se constata en THEULÉ (1996), CHRISP (2000) y ADAMS (2006), el cual añade al perfil profesional del autor el del asesor histórico, Paul Cartledge, profesor de la Universidad de Cambridge, especialista en el mundo griego antiguo y autor de un reciente estudio sobre Alejandro, como ya se apuntó más arriba. En otros, una autopromoción dirigida expresamente al lector más joven con el propósito de captar su interés mediante mensajes tan directos como "Ahora puedes bucear en su historia gracias a su diario secreto, seguir los progresos de Álex en El Correo Macedonio y descubrir por qué aquel gran hombre sigue siendo merecedor de la fama más de 2.000 años después de su muerte", como hace ROBINS (2007). La misma intención publicitaria encierra la presencia de un espacio destinado a enumerar "Otros títulos de la misma colección", como hacen en la contraportada THEULÉ (1996), CHRISP (2000) y MIRANDA (2004), y en las solapas FORNI (1992), ADAMS (2006) y JOLY (2007), algo que sin embargo no hace ROBINS (2007). Con todo, entre todo este tipo de estrategias destaca particularmente la fórmula esgrimida por THEULÉ (1996), el cual, además de compartir alguna de las anteriores, echa mano en la contraportada de un simpático recurso para informar, a modo de un prospecto medicinal, acerca de las "instrucciones de uso", la "composición" y las "precauciones" que debe tener en cuenta el lector en el manejo del libro.

III.2. El autor textual

Si por autor textual entendemos la imagen que el propio texto ofrece de su productor a través de vías tales como los títulos, intertítulos, índices y prólogos, la variedad de las obras seleccionadas aumenta el interés de nuestro análisis.

1) Titulos

Evidentemente existe una notable diferencia entre títulos como Yo, Alejandro de FORNI (1992) o Me llamo Alejandro Magno de MIRANDA (2004), y todos los demás. En los dos casos mencionados el título constituye no tanto un aviso como una declaración de intenciones para que el lector pueda deducir la naturaleza del texto: un planteamiento autobiográfico en el que el narrador, en primera persona, coincide con el protagonista de los hechos -a diferencia del Yo, Bucéfalo de Eloy M. Cebrián al que aludíamos al comienzo del presente análisis, en el que el narrador mira en todo momento hacia el auténtico protagonista de la narración-. Sin embargo, esa declaración de intenciones no delata una decisión personal de los autores Forni y Miranda, sino que corresponde a la fórmula elegida por la editorial y plasmada en una colección de libros elaborados a partir de dicho esquema autobiográfico: ambas se enmarcan respectivamente en las colecciones Yo,... y Me llamo... , una situación que en el primer caso viene heredada de la colección original belga Moi, mémories -según una fórmula posiblemente inspirada en el clásico de la novela histórica Yo Claudio (orig. I Claudius), de Robert Graves-, y que, a la inversa, en el segundo actúa como legado para las colecciones Meu Nome É... y Chamo-me... publicadas en Brasil (2005) y Portugal (2006) respectivamente. De ahí la sorpresa generada al comprobar que los títulos más originales de nuestra selección resultan impuestos por una decisión editorial. En cuanto a los demás títulos, aparentemente resultan más convencionales: al nombre del protagonista se suma -excepto en el escueto título de JOLY (2007)- una coletilla que, desde "El joven que conquistó el mundo" en ADAMS (2006) hasta "La leyenda de un rey guerrero" (CHRISP, 2000), poco aporta a lo que ya sabemos y poco nos dice del autor. Lo mismo podría decirse de ROBINS (2007) con Alejandro Magno y su gran fama, si no fuera porque cabe interpretar un matiz irónico añadido dado el tono humorístico que predomina en esta obra, por lo demás publicada en una colección denominada "Terriblemente famosos" e integrada asimismo por títulos tan significativos como Cleopatra y su serpiente, Isaac Newton y su manzana o Einstein y su explosivo universo. Una vez más, podríamos hallar una perspectiva alternativa en THEULÉ (1996), pero lo cierto es que su Alejandro y Oriente no sólo no trata específicamente la relación del conquistador con Asia, sino que abunda ya no sólo en referencias a múltiples aspectos genéricos relacionados con el mundo griego antiguo, sino incluso en comparaciones y asociaciones entre éste y nuestro mundo actual.