|

|||||||||||

|

|

|||||||||||

|

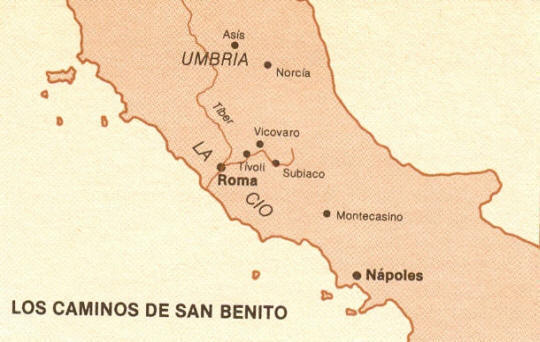

¡El vuelo del duodécimo buitre se acerca: Roma, ya sabes tu destino! Era creencia general que en el siglo XII de la fundación de Roma acabaría el Imperio. Así lo cantaba Sidonio Apolinar (Carm. VII) recordando los 12 buitres que se habían aparecido a Rómulo. Cuando Benito viene al mundo el 480 en Nursia (hoy Norcia, en la Umbría), hace sólo cuatro años de que Rómulo Augústulo, un muchacho de catorce años, ha sido depuesto por Odoacro y enviado con una pensión anual de 6.000 monedas de oro a una lujosa finca cercana a Nápoles. Así terminaba el último emperador romano de Occidente. Odoacro escribió al Senado de Roma, y éste a Constantinopla, reconociendo que bastaba un solo emperador para gobernar los dos imperios. Luego Odoacro envió la diadema, la púrpura y el cetro a Constantinopla, y el emperador Zenón le declaró su representante nombrándole patricio.

Godos y bizantinos en torno a Roma

En la corte de Oriente se había criado hasta los dieciocho años junto al emperador el ostragodo Teodorico, que, tras suceder a su padre Teodomiro al frente de su pueblo, fue adoptado como hijo por el receloso Zenón, quien además le nombró cónsul y le hizo una estatua ante el palacio imperial. Teodorico ofreció entonces a Zenón librar de los demás bárbaras a Italia, luchó contra Odoacro y, después de firmada la paz, le asesinó personalmente en Rávens en uno de los banquetes sangrientos que registra la historia (493). Así se instauró en Italia el reino de Teodorico que había de durar hasta el 526. Teodorico era arriano, pero supo confiar cargos de gobierno a ministros romanos y católicos como Boecio y Casiodoro. Nominalmente mantuvo la subordinación al emperador, cuya efigie se grabó en las monedas y al que llamaba padre y soberano. En el año 500 Teodorico se presentó en Roma, donde fue recibido con toda solemnidad por el papa, el Senado y el pueblo: entre los que le recibieron es posible que se encontrase Benito, joven ya de veinte años, llegado poco antes a la ciudad para cursar estudios. Las relaciones de los papas con Bizancio no' eran buenas. El 483, Félix III había excomulgado al patriarca Acacio de Constantinopla y condenado el Henotikón, decreto imperial favorable a los monofisitas. El nombre del papa había sido borrado de los dípticos o tablas oracionales de la liturgia oriental y se consumaba un cisma que no había de resolverse hasta el 518. En Roma entretanto se habían formado dos bandos: uno favorable a los godos y otro a los bizantinos: en el 498 cada uno eligió un papa y sólo en el 505 Teodorico lograría ver impuesto a su partidario Símaco, cuando acababa de terminar en Rávena la bellísima iglesia dedicada a San Martín, con su procesión de vírgenes y santos, que mucho más tarde (856) recibiría el nombre de San Apolinar Nuevo. Años después, el papa Juan I era obligado por Teodorico a ir a Constantinopla para pedir la no persecución de los arrianos; pero insatisfecho el ostrogodo de su gestión, murió en la cárcel tras su regreso (526) y el propio Teodorico poco después. Al año siguiente subía al trono imperial de Constantinopla Justiniano (527-565). Benito se aproximaba ya por entonces a sus cincuenta años: poco después fundaba Montecassino (529). La última etapa de su vida iba a verse enmarcada en las luchas que Justiniano sostendría para apoderarse de Italia. Su general Belisario desembarcaba en Sicilia (535) y subía por la península hasta Nápoles aclamado como libertador. Pasando luego cerca de Montecassino, con un ejército compuesto paradójicamente por bárbaros en su mayor parte, tomaba Roma el 536 y entraba en Rávena tres años después. Pero los ostrogodos, al mando de su nuevo rey Totila, inician la contraofensiva: cruzan los Apeninos, pasan ante los muros de Roma y recuperan Nápoles el 543, después de tres meses de sitio. Vuelven a Roma e inician el cerco de la ciudad, que tras un prolongado asedio se entrega a Totila el 17 de diciembre del 546, siendo saqueada y derruida en un tercio de sus muros. Pero la vida de las personas fue respetada, quizá por la intercesión, entre otros, del propio San Benito, que poco antes había recibido en Montecassino la visita del rey ostrogodo. Benito moriría al año siguiente o poco después, según se acepta hoy generalmente, tras emplear los últimos años de su vida en la redacción de la Regla y haber gobernado Montecassino cerca de veinte años, contando por los sesenta y siete de su edad.

La crisis de una sociedad

Esta inestabilidad política no hizo sino acentuar la crisis económica y social que se venía arrastrando desde el siglo III. Las clases medias se habían ido debilitando y la división entre potentiores y humiliores se había hecho cada vez más marcada. Los pequeños artesanos y agricultores, arruinados por la presión del fisco y por la crisis comercial, se habían acogido al patronato de los grandes latifundistas, cuando no se había unido en su desesperación a bandas armadas como las de los begaudas en algunas regiones del Imperio. Sólo el gobierno de Teodorico representó quizá un breve paréntesis de respiro; pero, en general, podemos decir que, a diferencia del Oriente, en mejores condiciones económicas, la sociedad occidental se desmoronaba. El presbítero marsellés Salviano, a mediados del siglo V, había descrito con trazos vigorosos y palabra apasionada ese estado de decadencia y ruralización creciente de la sociedad, con sus injusticias y operaciones. Ya mucho antes los paganos habían responsabilizado de ello a los cristianos y al abandono de los antiguos dioses: San Agustín y Pablo Orosio habían defendido al cristianismo de esa acusación, lanzando la culpa sobre la decadencia moral del Imperio Romano. Pero ahora ha transcurrido ya más de medio siglo desde el triunfo del cristianismo con el Edicto de Tesalónica (380) y el que Rauschen llamó canto fúnebre del paganismo que declaraba delito de lesa majestad el culto pagano (392). Y la nueva ,sociedad cristiana, producto de conversiones masivas y a veces superficiales no parece ser mucho mejor. Ya San Jerónimo había señalado el incipiente peligro cuando decía que la Iglesia después de haberse arrimado a los príncipes cristianos se había hecho mayor en poder y riquezas, pero menor en las virtudes (In Ep. ad Tit. C.1).

EL monacato de Oriente y Occidente

Cuando Benito, no mucho después del 500, abandonaba Roma y se dirigía río Aniene arriba en busca de la soledad, el fenómeno monástico gozaba ya de una poderosa tradición en la Iglesia. Nacido en Oriente (ver artículo de este informe), Atanasio lo da a conocer en su visita a Roma el 340. Hilario, obispo de Poitiers, desterrado a Oriente el 355, forma con su clero una comunidad de ascetas. A él se une un panonio (de la actual Hungría), Martín, bautizado a los dieciocho años y soldado durante veinte, que a 8 kilómetros al sur de Poitiers fundará el monasterio de Ligugé (360). Hecho obispo de Tours doce años más tarde y tras derribar con sus monjes piedras druídicas, encinas sagradas, templos romanos y estatuas de los ídolos, funda Marmoutier, donde el trabajo manual estaba prohibido para alejar de los monjes el ánimo de lucro. En Roma, otro panonio, Jerónimo, llegado allá muy joven para sus estudios de Gramática y Retórica y bautizado en tiempos del papa Liberio, organiza comunidades monásticas femeninas, entre las que destaca la de la noble Paula, que convierte su casa de campo en un monasterio. Jerónimo viaja a Oriente, conoce y practica allí la vida monástica y acaba retirándose a Belén, donde vive los treinta y cuatro últimos años de su vida y donde dirige dos monasterios, uno masculino y otro femenino, éste al cuidado de Paula, que con su hija Eustoquia y otras damas de la nobleza romana le había seguido. Entretanto en Roma los papas Dámaso (366384) y Siricio (384-398) fomentan y defienden el ascetismo. El 387 San Agustín habla de un monasterio femenino en Roma y de varios masculinos a la usanza de Oriente; y tanto él como San Jerónimo testimonian la existencia de eremitas en islas y calas del Tirreno. Rufino, traductor de San Basilio y tormentoso amigo de Jerónimo, practicó la vida monástica en Aquilea y acabó también en Jerusalén como ermitaño y director en el monte Olivete de la noble Melania. La vida cenobítica florece en Italia en torno a los obispos. Eusebio de Vercelli, desterrado también a Oriente, la organiza con su clero a su regreso (363). Agustín conoció otro monasterio semejante organizado por San Ambrosio a las puertas de Milán; y él mismo, después de vivir tres años con sus discípulos en retiro cerca de Tagaste al volver de Italia, organizó uno semejante con su clero siendo ya obispo de Hipona, y escribió la Regula ad servos Dei, que con Epístola 211 formaría la Regla de San Agustín. A principios del siglo V, coincidiendo con las invasiones bárbaras, se intensifica el monaquismo, destacando en el sur de la Galia el foco de Lerins (fundado por San Honorato hacia el 405 en esta isla cercana a Cannes, y del que procederían Salviano y Cesáreo de Arlés más tarde) y San Víctor de Marsella (fundado por Juan Casiano el 415 tras una larga estancia en Oriente). Este último será entre todos quien mayor huella dejará en la regla de San Benito. También en Roma crece por esta época el número de monjes, fundándose un monasterio in catacumbas y otro junto a la basílica vaticana. Esta proliferación de monasterios dio lugar, por otra parte, a corrientes antimonásticas no siempre infundadas al parecer. Dejando aparte a Juliano y a su maestro Libanio, que achacaba a los monjes la destrucción de los templos paganos, también emperadores cristianos como Teodosio tuvieron sus quejas: monachi multa scelera faciunt (los monjes cometen muchos crímenes) escribía a San Ambrosio (Amb. Ep. 41, 27) Y les acusaba de tumultuarios en la revuelta de Antioquía del 387, donde San Juan Crisóstomo atestigua que había cristianos que les tenían por charlatanes y seductores. San Jerónimo mismo habla en alguna ocasión (Ep. 38) del genus detestabíle monachorum (género detestable de monjes). Lo cierto es que sin que pueda generalizarse con Gibbon calificando a esos monasterios como refugios más que nada de hombres pusilánimes, holgazanes o derrochadores o que temían enfrentarse con el mundo, lo cierto es que no faltaron hombres así y más en aquellas circunstancias políticas y sociales. San Benito al principio de su regla habla de los giróvagos y sarabaítas que iban de uno a otro monasterio o vivían por su cuenta; y algún que otro episodio de su vida, como veremos enseguida, deja entrever este estado de cosas.

San Benito: de Nursia a Roma (480-500)

Este es el mundo en que se desenvolverá la trayectoria humana de Benito. Nacido en Nursia, en la Umbría, en la misma región donde siglos después aparecerá también la figura de Francisco de Asís, procedía de una familia cristiana de aquella aristocracia rural a que antes aludimos. Cerca de los veinte años se dirige a Roma para los estudios superiores: Retórica y quizá Derecho o Filosofía.

Sin embargo, conserva aún en pie la mayoría de sus monumentos, restos de su antiguo esplendor. No tiene ya más que unos 20.000 habitantes que, pese a todas esas calamidades o quizá para huir de su recuerdo, buscan con afán la diversión. Benito se retrae ante este ambiente despreocupado y de diversión. San Gregorio, al principio del libro II de sus Diálogos (que con todas las reservas es la única biografía fiable, escrita casi medio siglo después de la muerte del santo), lo dirá con frase lapidaria: Despexit iam quasi aridum mundum cum flore («Despreció como árido el mundo con sus flores»). Y un poco después añade: Despectis litterarum studiis ... recessit scienter nescius et sapienter indoctus («Despreciados los estudios literarios ... el sabio se tornó necio y el ilustrado indocto»). Sintiendo la atracción del Absoluto, Benito dice adiós a esa Roma y se adentra por el curso del Anio (hoy Aniene). Le acompaña aún su nutrix (nodriza) para atender a sus necesidades materiales. Pero tras una breve estancia en Effide (hoy Affile), a unos 80 kilómetros de Roma, occulte fugiens (huyendo clandestinamente) abandona a su nodriza y se dirige a Subiaco, 7 kilómetros más arriba, donde el Anio forma un lago artificial construido por Nerón (Sub-Iacum).

Subiaco

Allí, en una cueva agreste hendida en la peña (hoy Sacro Speco (Sagrada Gruta), morará durante tres años en oración y ayuno sin más contacto con el mundo que el de Román, un monje de un vecino monasterio, que proveerá a su sustento de vez en cuando por medio de una cuerda provista de una campanilla. Benito pasa hambre. Asoma la alucinación carnal: se le representa una mujer que viera anteriormente y el deseo le inflama. Cuando ya piensa en abandonar su soledad, se desnuda y se arroja sobre espinos y ortigas calmando así su ardor. Hoy se enseña en un pequeño jardín junto a la cueva un rosal en que, según la tradición, San Francisco convirtiera siglos más tarde las ortigas en una visita al lugar. Para vivir fuera de la ciudad -decía Aristóteles- es preciso ser un Dios o una bestia. Unos pastores le descubren y le toman por una fiera. Pero pronto corre la fama y las gentes comienzan a acudir y a lIevarle alimento. Al morir el abad del cercano monasterio de Vicovaro los monjes le piden les presida: piensan que aquel ermitaño ensimismado les dejará vivir. Pero Benito, con celo un tanto inexperto, empieza a exigir a rajatabla la observancia regular. Los monjes añoran pronto los viejos tiempos, cuando vivían en sus malas costumbres como dice San Gregorio. Y deciden quitárselo de encima, mezclando veneno en el vino. San Benito se libra milagrosamente y vuelve a su soledad. Ahora empiezan a aparecer las vocaciones. Nobles devotos romanos acuden a encomendarle sus hijos, entre los que descollarán Mauro, que le sucederá luego en Subiaco, y Plácido. Ambos serán protagonistas de uno de tantos hechos milagrosos relatados por San Gregorio, cuando el pequeño Plácido caiga en el lago y Mauro, yendo en su busca por orden de San Benito, ande sobre las aguas y lo rescate. Hecho sobrenatural que siglos más tarde recogerá San Ignacio de Loyola en su Carta de la Obediencia. Benito, al modo de Pacomio en Egipto, organiza una federación de Monasterios que llegarán a 12 el 520, cada uno con su superior y todos bajo la dirección común del santo. Pero al fin la invidia clericalis alejará a Benito de Subiaco. El episodio puede damos idea una vez más del estado del clero. El presbítero Florencio -Benito no fue nunca sacerdote al parecer-, encargado de la comunidad cristiana vecina, no ve con buenos ojos el éxito de Benito y le obsequia con un pan envenenado. Benito, una vez más, se libra sobrenaturalmente de la asechanza. Florencio no desiste y contrata a siete muchachas, a las que hace entrar desnudas en el huerto de Benito para seducirle a él y a sus monjes. Y ahora no es imaginación, como en la tentación primera de Subiaco, sino realidad que le decide a huir y dará lugar a la fundación de Montecassino. Benito está ya próximo a los cincuenta años.

Montecassino y la regla benedictina

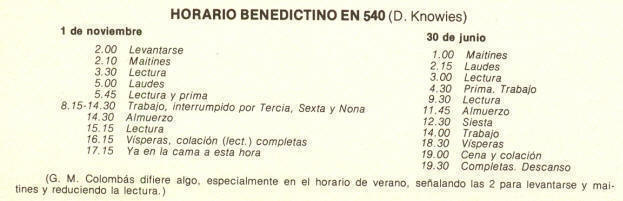

Las quinientas setenta y seis toneladas de bombas arrojadas sobre Montecassino por la aviación aliada en la mañana del 15 de febrero de 1944 han destruido en nuestro siglo XX prácticamente todo el monasterio que San Benito fundara en el 529 sobre la montaña que, destacada a 350 metros sobre la llanura y 519 sobre el nivel del mar, se alza entre los ríos Liris y Garellano (un río este, por cierto, con resonancias en la historia española). Su reconstrucción con el apoyo norteamericano después de la guerra reproduce ante nuestros ojos la imponente estructura del viejo cenobio que Benito y sus monjes comenzaron a erigir, como dijimos, sobre las ruinas de un templo pagano anterior. Construido el primer monasterio, en que transcurrirá el resto de su vida, Benito se aplica pronto a la organización del mismo y a la redacción de la Regla, tarea que llenará sus últimos años. La inspiración cristiana recibirá aquí el apoyo de la vieja sabiduría jurídica romana, del ars boni et aequi (arte de lo bueno y lo justo), perfectamente incorporada por la personalidad juiciosa y reflexiva de Benito. Las experiencias de Subiaco y Vicovaro lo han perfeccionado, dándole la prudencia y mesura, la discreción, flexibilidad y sentido de las limitaciones humanas que se transparentan en su Regla por doquier. El Ne quid nimis del frontispicio de Delfos se incorpora aquí, aunque quizá no exactamente en el prístino sentido, a la exoeriencia espiritual cristiana (Cap. 64). No importa que una Regula Magistiri anterior -como parece se ha probado recientemente o las obras de Casiano y San Basilio, que Benito cita expresamente, hayan influido considerablemente entre otras muchas en su redacción: ello no quita nada de su sello personal, que da unidad a los 73 capítulos. Aunque parezca paradójico, Benito no fundó ninguna Orden -como observa D. Knowles-, sino que organizó un Monasterio con un modo de vida que luego se propagó. Montecassino representa la solidez unitaria de un solo cenobio centrado en la figura del abad que hace las veces de Cristo en el monasterio (cap. 2) sin que ello signifique rigidez o aislamiento del entorno. Benito aquilata desde ese centro cada vocación individual: mírese con solicitud en el que entra, dice, si revera Deum quaerit (si verdaderamente busca a Dios); expresión de profunda discreción espiritual, cargada quizá de experiencia de tristes casos anteriores. Pero, una vez en el monasterio, el monje queda adscrito al mismo y de por vida de un modo integral. La stabilitas loci, en medio de un mundo fluctuante e inseguro, va a ser fundamental. La vida regular queda vertebrada por el Opus Dei, el culto y rezo del Oficio Divino, eje de la Regla (cap. 7, 43-47, 58): Nihil Operi Dei praeponatur («Nada se anteponga a la obra de Dios»). Junto a ello, el principio Ora et labora (nunca mencionado expresamente en la Regla) lleva a la distribución del trabajo intelectual -en realidad la lectio divina- y manual (cap. 48). Benito no estableció un horario determinado, pero puede reconstruirse a partir de sus datos (ver cuadro adjunto). La jornada del monje se adapta a las diversas épocas del año, de modo que todo se concluya -aproximadamente- con la luz del día (cap. 41): pensemos en la carencia de una luz artificial como la actual. Hoy nos choca, en cambio, el madrugón: pero no extraña tanto si observamos la hora de acostarse y tenemos presente que en un ambiente rural, entonces, y aun hoy muchas veces, la jornada laboral comienza a las cinco de la mañana y a esa hora tenían que estar terminados los primeros rezos del día. También el sueño está regulado, en un breve capítulo (22) que no nos resistimos a transcribir: Cómo han de dormir los monjes.-

Algunas de estas cosas pueden parecernos hoy día normas de internado; no olvidemos, por cierto, que había niños que eran ofrendados por sus padres y debían seguir en el monasterio toda su vida como monjes ligados por vinculo perpetuo, costumbre ya anterior a San Benito (cap. 59). Hay a lo largo de la Regla otras muchas pequeñas prescripciones que revelan tanto la experiencia y sentido humano de Benito como la idiosincrasia de aquellos monjes, dentro de la época de su redacción. Al empezar Maitines, por. ejemplo, prescribe que el primer salmo se diga trahendo et morose, con parsimonia para dar tiempo a los rezagados; pero si alguno llega más tarde no se quede fuera, sino en sitio aparte en el coro, pues fuera es posible que charlen o se vuelvan a dormir (cap. 43). En el verano, dado el calor y el menor tiempo de sueño nocturnos, habrá un descanso más largo después de la hora sexta (de ahí su nombre actual siesta) (cap. 48). En cuanto a la bebida, se dice: Aunque leemos que el vino es en absoluto impropio de monjes, sin embargo, como en nuestros tiempos no se les puede convencer de ello, convengamos en no beber hasta la saciedad, sino con moderación (cap. 40).

Sobre la limpieza establece la costumbre de hacer sábado (cap. 35); en cuanto al baño, es generoso con los enfermos, pero a los sanos, y mayormente a los jóvenes, concédase con mayor dificultad (cap. 36). Cosa que, como la mención de los azotes (vg. caps. 28 y 30) Y la prescripción de estar siempre con la cabeza inclinada, con los ojos fijos en tierra (cap. 7), no deja de ser chocante para nuestra mentalidad de hoy. Algo más de un mes después de la muerte de su hermana Santa Escolástica, que iba a visitarle una vez al año (según cree el cardenal Schuster, vivía en un monasterio cercano) San Benito falleció en la iglesia de Montecassino en pie y sostenidos los brazos por sus monjes mientras oraba, siendo enterrado en el monasterio junto a Escolástica. Pese a las fundaciones en la Galia anteriores a San Benito, al monacato autóctono de España, y a la extensión en este siglo del monacato irlandés por. toda Europa, la Regla benedictina, por su virtualidad intrínseca y con el apoyo del Pontificado romano -especialmente del también monje y biógrafo de Benito San Gregorio Magno- acabaría imponiéndose por doquier. En el siglo VII, devastado ya Montecassino por los lombardos, monjes de Fleury se llevaran los restos de San Benito a Francia. Benito de Aniano en el siglo IX, Odón de Cluny en el X y Gregorio VII apoyado en los monjes de Cluny en el XI, serán hitos que señalarán por mucho tiempo la hegemonía del benedictinismo que dará la medida máxima de sus posibilidades. Huyendo de la ciudad, Benito se había insertado, fecundándola, en el seno de un mundo rural, contribuyendo así poderosamente al nacimiento de una nueva sociedad. ¿Fue incluso un factor de ruralización? ¿Contribuyó a sostenerla allí donde había huido? Sea cual fuere la valoración del hecho, siempre podremos afirmar con Dom Ph. Schmitz que la Regle de Saint Benoít est peut-etre le plus grand fait historique du Moyen Age («La Regla de San Benito es quizá el hecho histórico más relevante de la Edad Media»). Agustín, partiendo de su vivencia personal, había levantado el andamiaje ideológico de la Ciudad de Dios; Benito, a partir también de su experiencia espiritual, lo transportó al terreno de la práctica en la construcción de la Europa medieval. Situado en esa época apasionante de transición de la antigüedad al medievo, no puede extrañar así que recibiera en 1947 de Pío XII el título de padre de Europa; con tal que, como ha dicho acertadamente Julián Marías en el Congreso de noviembre último en Roma, el elemento cristiano no se considere como la única raíz de unificación de Europa.

NOTA

Los textos citados de la Regla han sido tomados de la edición dirigida por Dom G. M. Colombás, San Benito. Su vida y su Regla, BAC 115.

|

|||||||||||

|