|

||||||||

|

|

||||||||

|

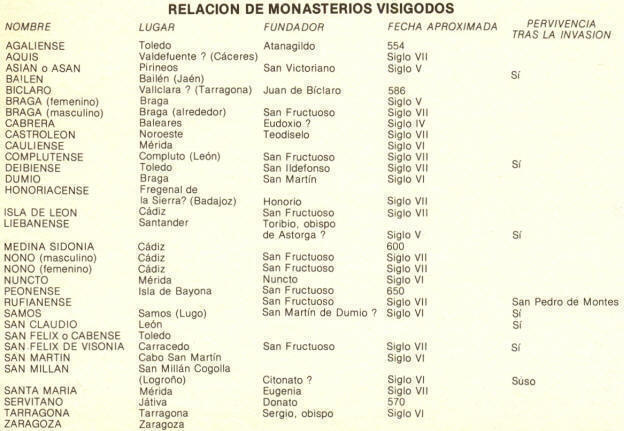

El monacato español hasta el triunfo definitivo del benedictinismo bajo Fernando I (1035-1065) presenta unos rasgos específicos que le confieren definida personalidad dentro de la historia monástica occidental. Las peculiaridades que lo singularizan provienen de la existencia de una vigorosa tradición anterior a la invasión musulmana y a la Reconquista. Se configura en la España visigótica a través de sus fenómenos ascéticos, los Padres de su Iglesia y sus reglas. La originalidad de esta tradición se ha intentado explicar a partir de un fuerte espíritu nacionalista y de tradiciones primitivas, consecuencia, a su vez, de la tentativa de la monarquía visigoda de implantar un estado sobre la base jurídica y administrativa del Derecho Romano, pero con indudables influencias germánicas. Y es probable que en su propia originalidad resida su auge, pues la época de dominación goda -opina Pérez de Urbel- es un tiempo de benéfica hegemonía, durante la cual aparecen grandes figuras, se crean nuevas formas de vida monástica y el monacato adquiere un desarrollo en extensión y profundidad, un esplendor tal que no volverá a tenerlos en adelante. Los orígenes del monacato español son oscuros, debido a la escasez y parquedad de fuentes y a la propia controversia historiográfica en torno a las mismas; problemas estos que difícilmente llegarán a producir confirmaciones definitivas.

Del ascetismo al cenobitismo

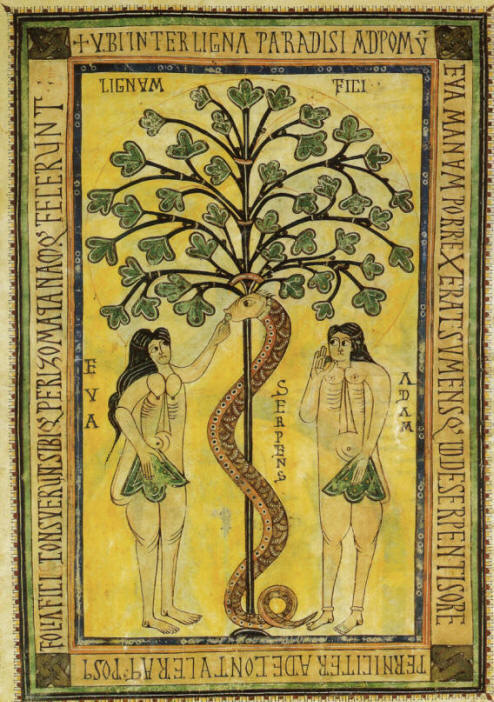

Que el ascetismo es el precursor del monacato organizado parece estar fuera de toda duda. Ascetas y vírgenes iniciarían su actividad en la Península Ibérica al tiempo que se propagaba el cristianismo, no más allá del siglo 111. Un siglo después, entre 300 y 306, el Concilio de Elvira nos induce a pensar que ya debía existir una floreciente actividad ascéti~a en nuestras tierras. En el canon 13 se ocupa de las vírgenes consagradas a Dios: si quebrantaren el voto de virginidad y continuaren viviendo en la misma liviandad, sin reparar en el delito que cometen, no recibirán la comunión ni aun al fin de su vida. Pero si tales mujeres ... hicieren después penitencia todo el tiempo de su vida, y se abstuviesen del acto carnal, recibirán la comunión al fin de su vida ... Y en el canon 33 decreta la abstención del uso del matrimonio para todo el clero: Decidimos prohibir totalmente a los obispos, presbíteros, diáconos y a todos los clérigos que ejercen el ministerio sagrado, el uso del matrimonio con sus esposas y la procreación de hijos. Aquel que lo hiciere será excluido del honor del clericato. Aunque estas disposiciones no se refieren al monacato propiamente dicho, su importancia radica, a nuestro entender, en que institucionalizaron el ascetismo, que hasta entonces no pasaba de ser mera aspiración religiosa, y regularon lo que ya debía ser un estado cualificado dentro de la Iglesia, la institución de la virginidad: mujeres que llevaban una vida ascética dentro de sus familias y en comunidades. Sobre todo, debieron acentuar el movimiento ascético, pues claramente exponen la meta de la continencia sexual como una de sus máximas aspiraciones, y que luego será uno de los principales fundamentos de la vida monástica. Pero las prescripciones del Concilio de Elvira no debieron tener mucho éxito. Prueba de ello es que el Concilio I de Zaragoza, celebrado en 380, se ocupa de nuevo de las vírgenes, estableciendo en su canon VIII el límite de edad para la velación virginal en los cuarenta años. Hacia 385, el papa Siricio escribe al metropolitano tarraconense, Himerio, sobre la necesidad de exhortar al cumplimiento de la disciplina vigente, esto es, la de Elvira. Años después, en el 400, el Concilio I de Toledo da normas más concretas y severas que las precedentes, pues dispone en su canon VI que la joven consagrada a Dios no tenga familiaridad con varón religioso, ni con cualquier otro seglar, sobre todo si es pariente suyo, ni asista a convites a no ser que se hallen presentes ancianos o personas honradas ...

El priscilianismo

La situación debió agravarse con la aparición, en la segunda mitad del siglo IV, del priscilianismo, secta ascética de carácter rigorista y con profundas raíces sociales. Considerada y perseguida como herética, ensombreció el movimiento ascético. Su falta de sumisión a la jerarquía -dice Colombás-, su desprecio de los cristianos que no compartían sus prácticas ascéticas, su inclinación a leer los apócrifos y a componer otros nuevos con el fin de fundamentar en su pretendida autoridad los excesos que cometían, todo contribuyó a desacreditar con ellos el ascetismo y el monacato. Por lo menos en las altas esferas. En otros medios, particularmente entre la gente sencilla, el rigorismo de su vida y de su doctrina moral -sobre todo al compararla con la existencia regalada de ciertos obispos, que precisamente eran los que más se agitaban contra Prisciliano y los suyos- gozaba de un prestigio enorme y conquistaba muchos partidarios. En este contexto, las fuentes de finales de siglo nos hablan ya de monjes en España. Por primera vez los encontramos citados en el canon VI del Concilio I de Zaragoza: Si algún clérigo, por una supuesta vanidad o soltura, abandonase espontáneamente su oficio y quisiere parecer como más observante de la ley siendo monje que clérigo, debe ser expulsado de la Iglesia, de modo que no será admitido en ella después de mucho tiempo de ruegos y súplicas. También el papa Sirio, en su carta a Himerio, exalta lo valores ascéticos de los monjes españoles, como grupo específico y diferenciado. En el 398 nos sale al paso una carta de San Agustín a Eudoxio, abad del monasterio de Cabrera (islas Baleares), en la que, por primera vez, se nos habla de la existencia en España de una comunidad concreta y de un abad como tal designado. De principios del siglo V, hacia 410, es la carta de Baquiario, monje itinerante, dirigida a un diácono concupiscente y en la que se emplea, por primera vez en un texto hispano, la palabra monasterio. Y del mismo Baquiario es otra carta a una mujer consagrada en la que le exhorta a retirarse a un monasterio. Finalmente, también contamos para estos primeros años del siglo con una carta de Severo, obispo de Menorca, en la que se habla de unos monjes que le acompañan en su visita a Mahón. ¿Se trata de monjes cenobitas? Imposible saberlo con certeza, pues los citados testimonios nada nos dicen de su género de vida. Por consiguiente, es preciso expresarse con una cierta cautela conjetural. Es probable que estos monjes practicasen un ascetismo comunitario, como sabemos lo practicaban los priscilianistas; acaso eran miembros de comunidades semieremíticas, al modo de las que surgieron en Oriente. pero no menos probable es que se trate ya de un cenobitismo incipiente, todavía mal organizado, al menos en determinadas regiones de España. Es el caso de la comunidad de Cabrera, a cuyo abad, según hemos visto, escribe San Agustín; para éste, la vida cenobítica es la más perfecta, porque es el monje uno solo; pero no en cuanto permanece solo, sino en cuanto está tan íntimamente unido con otros que forma con ellos una misma cosa. Nos salen al paso, ahora, Baquiario y Eteria, considerados el primer monje y la primera monja con nombre conocido y de quienes poseemos algunas noticias sobre su vida. Ambos son de finales del siglo IV y, por motivos diferentes, llevan una vida itinerante. Baquiario se vio envuelto en la persecución contra el priscilianismo y tuvo que expatriarse. Fuera de España proclamó su fe en un escrito titulado Profesión de fe, claramente ortodoxo, y escribió las dos cartas a que nos hemos referido. Eteria, probablemente nacida en Galicia de familia noble, es en realidad una virgen consagrada, aunque no falta quien la hace abadesa de un monasterio. Peregrinó a Tierra Santa, permaneciendo tres años en Jerusalén. Visitó Constantinopla y Alejandría y recorrió los monasterios de la Tebaida. El relato de sus viajes y experiencias ha llegado a nosotros en un libro titulado Itinerario. Pero el normal desarrollo del monacato queda paralizado por las invasiones de los pueblos bárbaros y por las luchas que mantienen en el territorio español durante todo el siglo V. Nada sabemos -dice Pérez de Urgel- de las vicisitudes del monacato en aquellos días de lucha sin tregua entre varios pueblos que se repartían la península. La paz se hace a principios del siglo VI, y entonces empieza a brillar la luz a través de los cánones de los concilios. En efecto, a partir de ese momento comenzamos a tener noticias más concretas sobre el monacato, pues los obispos se convierten en protectores y a veces en fundadores de monasterios, cuya vida intentan ordenar a través de los concilios. Conocemos ya la actividad de algunos monjes como San Victoriano, abad de Asán; San Martín, fundador y abad de Dumio, luego arzobispo de Braga; del obispo Juan de Bíclaro, fundador de un monasterio para el que escribió una regla que, desgraciadamente, no se ha conservado, etcétera. Con todo, el eremitismo continúa existiendo con seguidores tales como San Millán, primero en los montes Distercios y luego en el valle de Suso, donde sus seguidores fundaron un monasterio.

Epoca de esplendor

El monacato adquiere una extraordinaria pujanza durante el siglo VII. Se componen ahora las reglas que permiten su plena organización; son sus autores las grandes figuras de la Iglesia del momento: San Fructuoso († c. 665), monje y obispo de Braga, fundador de varios monasterios en toda la península; San Leandro (540-600), también monje y arzobispo de Sevilla, y San Isidoro (560-636), sucesor de San Leandro en la sede de Sevilla y consejero de Sisebuto. En la organización de la vida monástica es característica del monacato hispanovisigodo la observancia de varias reglas; pero ninguna de ellas puede ser considerada el código del cenobitismo, como lo es la regla benedictina en el Occidente europeo y posteriormente en España. Antes de la aparición de estas reglas, la organización de los monasterios españoles se basaba en los códigos y tratados ascéticos de San Pacomio, Casiano, San Basilio, San Agustín y San Jerónimo, entre otros, y en las costumbres y tradiciones locales. Este rico conjunto de tradiciones monásticas es la fuente fundamental de nuestros legisladores; su finalidad es unificar toda la legislación monástica anterior y adaptarla a las circunstancias y necesidades concretas del monacato español. San Isidoro comienza su regla diciendo que son muchas las normas y reglas de los antepasados que se encuentran acá y allá expuestas por los Santos Padres, y que algunos escritores transmitieron a la posteridad en forma excesivamente difusa y oscura. Por nuestra parte, a ejemplo de éstos, nos hemos lanzado a seleccionaras unas cuantas normas en estilo popular y rústico con el fin de que podáis comprender con toda facilidad cómo debéis conservar la consagración de vuestra estado. Tradicionalmente se ha admitido la existencia de al menos cinco reglas, si bien últimamente sólo se consideran como tales las de San Isidoro, San Fructuoso y, con ciertas reservas, la Regla Común. La escrita hacia el 590 por Juan de Bíclaro, obispo-cronista de Gerona, no nos ha llegado, y la identificación que de ella pretende Pérez de Urbel con la Regla del Maestro no parece aceptable. La Consensoria monachorum, atribuida por unos a San Agustín y por otros a algún monje priscilianista, es ,en realidad un pacto monástico de origen galaico-portugués. Se discute si la llamada regla de San Leandro, dedicada a su hermana Florentina entre 590 y 600, es propiamente una regla femenina o un simple elogio de la virginidad. En fin, no está claro si la llamada Regula puellarum fue redactada en la península en torno al 600. San Isidoro escribió su regla entre 615 y 618, dirigida a los monjes del monasterio Honoriacense, pero sabemos que fue observada en otros cenobios. Escrita con sencillez y claridad y, según San Braulio, teniendo en cuenta el carácter español, encontramos en ella las influencias del monacato oriental -San Pacomio, Casiano, San Agustín, etc.-, cuyas austeridades trata de mitigar. A lo largo de 24 capítulos se ocupa de los deberes del abad y oficiales del monasterio, el oficio divino, la admisión de novicios, la abolición de las clases sociales en la comunidad, el trabajo manual y el castigo de los delincuentes. A San Fructuoso debemos otra regla, escrita entre 630-640 y dirigida al monasterio Complutense, pero también adoptada por numerosas comunidades, la mayoría de ellas fundaciones del propio San Fructuoso. Más dura y exigente que la de San Isidoro, en ella encontramos, además de las influencias de los Padres de Oriente, la huella del hispalense. En opinión de Pérez de Urbel, como no podía ser menos, San Fructuoso se aprovecha ampliamente de la autoridad de San Isidoro. Hacia el año 640, la regla isidoriana era ya conocida en las apartadas regiones de Galicia. Al reglamentar el trabajo y la lectura de los monjes, el metropolitano de Galicia sigue con todo respeto al de la Bética. La misma influencia se observa en lo que se refiere a la comida, el lecho monacal y a un gran número de detalles de la observancia. Algunas veces, la dependencia es literal. Un último código es el denominado Regla Común, compuesto hacia 665-680. Atribuido tradicionalmente a San Fructuoso, se trata en realidad de los estatutos promulgados por sínodos abaciales para la federación de monasterios que se formó en el noroeste. Por ello, en su redacción se nota la mano de varios autores. Según Bishko, en sus 20 capítulos refleja la turbia situación del cenobitismo después del año 650, sobre todo el peligro de comunidades heterodoxas -los pseudomonasterios familiares- y las sospechosas relaciones entre monasterios de monjes y monjas, situaciones que la regla trata de encauzar. Finalmente, en la organización del monacato también hay que considerar las leyes: las imperiales (Novelas de Justiniano), las decretales pontificias y los cánones de los concilios generales, nacionales y provinciales. Sin necesidad de entrar en un análisis de estas disposiciones, podemos decir que la posición de la jerarquía respecto a los monasterios era la de sumisión disciplinar e independencia patrimonial, lo que no impidió abusos por parte de algunos obispos, imponiendo una observación concreta o despojando a los monasterios de sus bienes.

|

||||||||

|

||||||||

|

Los pactos

La característica esencial del monacato hispánico es el pacto, documento jurídico de la profesión monástica, individual o colectiva, entre el abad y sus monjes. En su otorgamiento podemos distinguir dos fases: una colectiva, a raíz de la elección del abad, consistente en la firma del pacto entre él y la comunidad, y otra individual, en la que cada nuevo monje incorporado a la comunidad acepta el pacto comunitario preexistente. Ya hemos dicho que la Regla Consensoria es un pacto de origen galaico-portugués, carácter que le niega A. Linage, pues no contiene el contrato bilateral entre el abad y los monjes, aunque encuentra en ella reminiscencias verbales de auténticos pactos. Bishko cree que refleja la estructura de una comunidad inestable, probablemente formada por conversos terratenientes que ponen sus posesiones bajo la autoridad de un abad. También se ha querido ver en ella un juramento colectivo de los miembros de un falso monasterio familiar. El pacto más significativo es el que aparece al final de la Regla Común. Especie de contrato cuasi feudal, encontramos en él influencias germánicas y ciertas concomitancias con el juramento que se prestaba a los reyes visigodos recién elegidos. Expresa la sumisión de una comunidad monástica al abad, conservando aquélla ciertos poderes de discusión y rebelión. La institución contractualista, en especial el pacto de la Regla Común, sobrevivió a la invasión musulmana y alcanzó amplia difusión geográfica, si bien con signos inequívocos de una evolución jurídica hacia el abadiato monárquico tradicional. Cinco ejemplos encontramos en otros tantos monasterios de Galicia y Portugal y doce en Castilla y la Rioja, en donde el sistema pactual se impone como consecuencia, según Bishko, de que los monjes pactuales de Galicia, despoblada por Alfonso I, llevaron la institución a tierras castellanas, repobladas por el monarca. Algunos de estos pactos, concretamente los de Vacariça (1045) y Santa María de Sotovellanos (1044) son muy tardíos, pues se redactan cuando se gesta el triunfo del benedictinismo, que supone la desaparición del pactualismo.

Otras formas de vida monástica

El cenobitismo no aglutinó todas las formas de vida religiosa. Junto a él encontramos monasterios familiares y dúplices, eremitas y falsos monjes como los giróvagos. Las reglas y los concilios también se ocupan de estas formas de vida. Ya desde el período arriano era frecuente la construcción y dotación de monasterios por particulares en sus dominios, al margen de la jerarquía eclesiástica. En ellos vivían en comunidad, bajo juramento, sus fundadores, sus familiares, siervos y amigos. Eran, por consiguiente, falsos monasterios de carácter mixto. Al igual que los verdaderos monasterios, gozaban de los beneficios de una relativa exención con respecto a la jurisdicción episcopal. La Regla Común nos habla de que muchos presbíteros construían estos monasterios para no perder los diezmos y otras rentas eclesiásticas. Pero este movimiento religioso no podía ser condenado en bloque, porque en la Vida de San Fructuoso se nos dice que, siguiendo su ejemplo, familias enteras abandonaban sus casas e intentaban vivir como verdaderos monjes. La Regla Común intenta encauzar este movimiento. Refiere en su capítulo VI la recepción conjunta de la familia en la vida religiosa. Una vez en el monasterio, todos sus miembros debían ponerse bajo la jurisdicción del abad, quien determinaba el régimen de vida que debían llevar. La familia tenía que renunciar a sus bienes, encargándose el monasterio de sus necesidades y de la educación de los hijos. Los esposos debían vivir separados y sólo podían hablar entre sí y reunirse con sus hijos cuando el abad lo permitiera, etc. Los monasterios dúplices albergaban a una comunidad de monjas y otra de monjes, claramente separadas ambas, aunque bajo una misma autoridad. Podía tratarse también dé monasterios distintos, pero muy cercanos. No es un hecho exclusivamente hispánico, pues sus huellas aparecen en otras partes de Occidente y Oriente, aunque es cierto que en ningún lugar llegaron a ser tan numerosos como en España, probablemente por influencia de los monasterios familiares y, sobre todo, por causa del gobierno y protección -en lo material y en lo espiritual- de los monasterios femeninos por monjes, según dispone el Concilio II de Sevilla en su canon XI; gobierno y tutela que varios capítulos de la Regla Común regulan minuciosamente (caps. XV, XVI y XVII). También eran frecuentes los casos de monjes escapados de monasterios o de eremitas. Cansados de su soledad, iban de un lugar a otro fingiendo santidad para asegurarse la vida. Son los gir6vagos, de los que se ocupa el Concilio IV de Toledo: Algunos monjes que salen del monasterio no s610 vuelven al siglo, sino que llegan hasta a contraer matrimonio. A estos tales haciéndoles regresar al mismo monasterio del cual salieron, se les impondrá una vida de penitencia, para que allí lloren sus crímenes, en el mismo lugar de donde se apartaron (c. L11)

BIBLIOGRAFIA

David Knowles, El monacato cristiano, B.H.A., Guadarrama, Madrid, 1969. García M. Colombás, El monacato primitivo, B.A.C., 2 vols. Madrid, 1974. J. Decarreaux, Les moines et la civilisation, Arthaud, París, 1962. Claude J. Nesmy, San Benito y la vida monástica, Aguilar, Madrid, 1963. Varios, II monachesimo nell'Alto Medioevo e la formazione della civiltá Occidentale, Spoleto, 1956. Antonio Linage Conde, Los orígenes del monacato benedictino en la Península Ibérica, 3 vols. C.S.I.C., León, 1973. Santos Padres Españoles, II, San Leandro, San Isidoro, San Fructuoso, Madrid, B.A.C., 321, Madrid, 1971. José Vives, Concilios visigóticos e hispanorromanos, Barcelona, 1963.

|

||||||||

|

||||||||

|